Matali Crasset

mai 2016

La recherche et le design

—04:06

La recherche et le design

—04:06

La réinvention du commun

—05:36

La réinvention du commun

—05:36

Petite et grande série :

Petite et grande série :Une adresse différente —07:24

matali crasset :

La trame ancestrale.

Lorsqu’elle est invitée à exposer, matali crasset utilise le lieu et le temps

de l’exposition à des fins de recherche. Bien souvent, plutôt que

de présenter les travaux déjà connus et édités, elle construit des

scénarios et met en scène des dispositifs ou des proto-objets qui viennent

représenter sa conception des relations que les humains entretiennent

entre eux et avec l’environnement qu’ils fabriquent.

Ces dispositifs sont expérimentés par les spectateurs. Ils peuvent donner

lieu ultérieurement, dans le cadre d’une commande industrielle ou non,

à de nouveaux objets ou à de nouveaux aménagements et environnements.

Dans la lignée des expositions qui ont traversé l’histoire du design

et de l’architecture, en particulier celles des mouvements de l’architecture

radicale dans les années 1970, l’exposition la trame ancestrale interroge

notre manière d’être dans le monde ici et maintenant, en s’appuyant sur

l’histoire propre à chacun, une histoire passée qu’elle souhaite amener

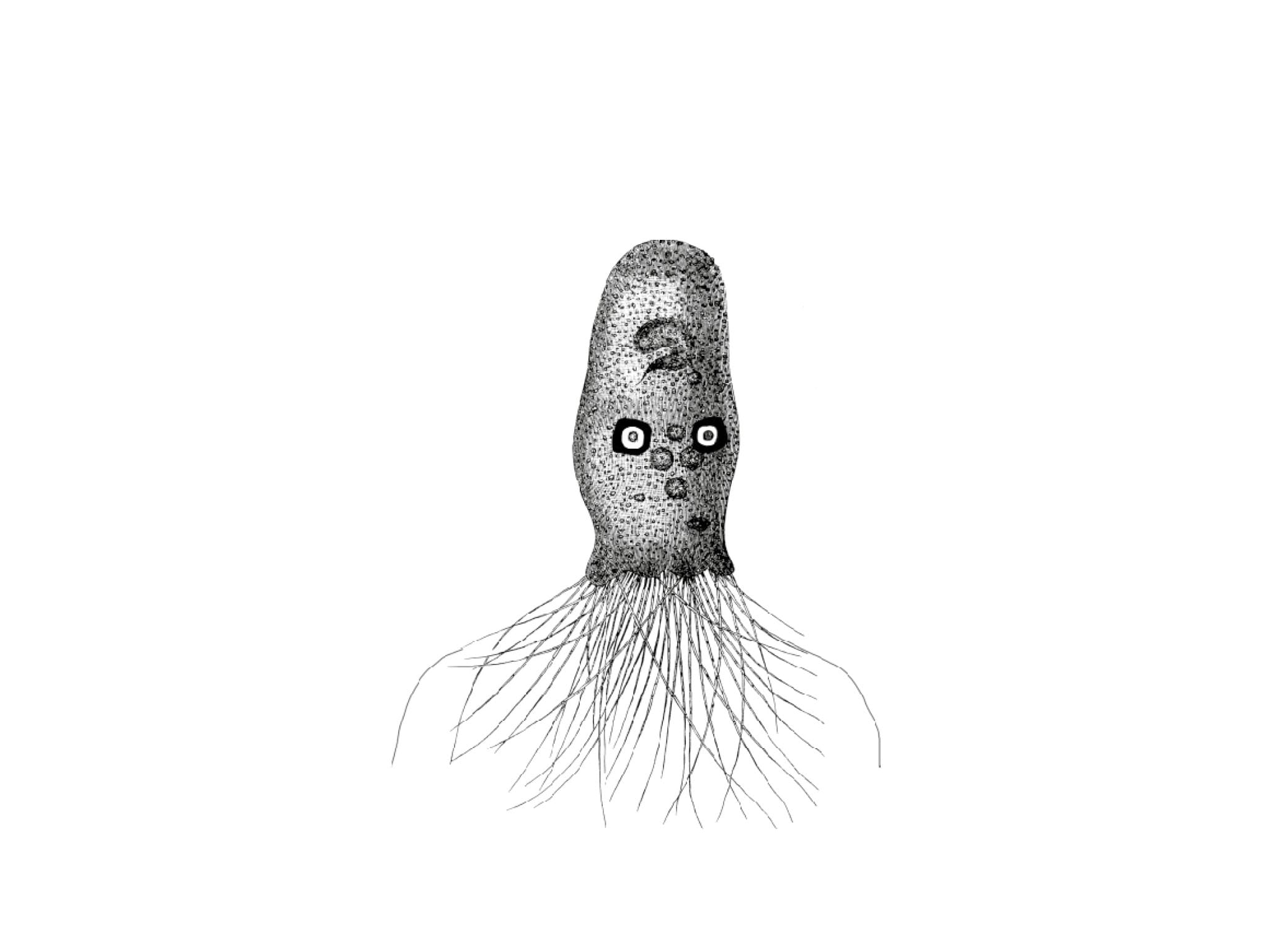

vers le futur. Les modèles proposés par matali crasset ressortent d’une

psycho-mécanique qui empruntent à la science-fiction. Dans le même

temps, matali crasset affirme les liens qu’entretient le monde matériel

auquel travaille le designer, avec l’univers psychique. À ce titre, les modèles

auxquels elle se réfèrent sont des mécanismes et des phénomènes

biologiques dont elle propose une imagerie contemporaine faite de réseaux

et de connections multiples. Ses expositions sont des thèses concernant

son interprétation du monde et de ses formes. Les dispositifs mis en scène

sont des images qui sont propices aux projections et aux élaborations

prospectives. Les objets en présence matérialisent une expérience

de phénomènes invisibles parfois ignorés.

La trame ancestrale a été présentée à [Senne] à Bruxelles en parallèle

de Design September Brussels du 8 au 20 septembre 2015. [Senne] est

un espace indépendant et non commercial qui présente une ou deux fois

par an, des projets d’art et de design spécialement créés et produits pour

cet espace et qui sont caractérisés pour leurs aspects novateurs.

ancestrale.

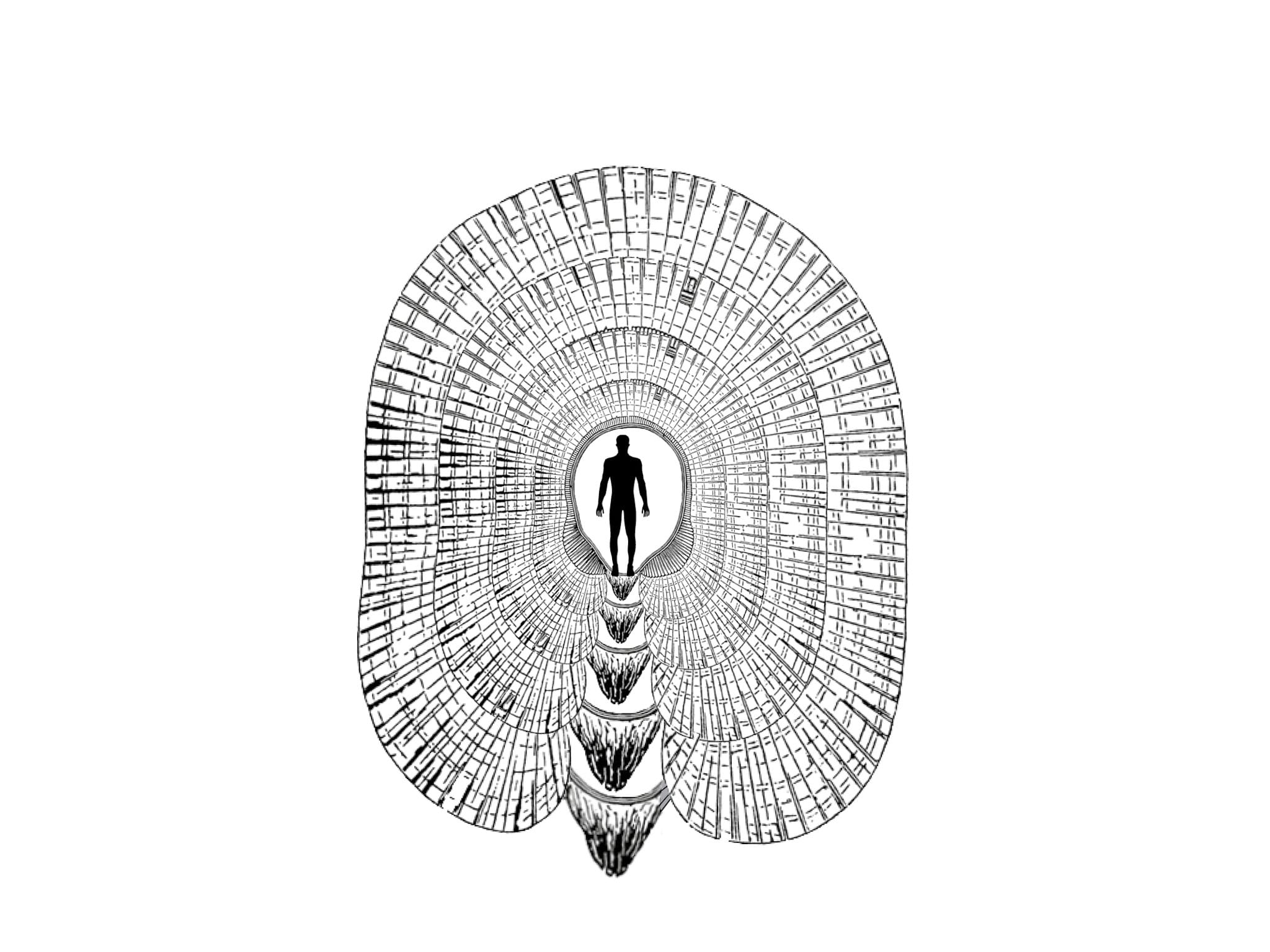

La trame ancestrale propose une distorsion temporelle et spatiale en trois étapes

avec trois dispositifs expérimentaux. Cette expérimentation propose un élargissement

du champ du design à la dimension invisible en se plongeant dans les plis du temps.

Dans l’exposition La trame ancestrale, trois espaces expérimentaux émergent

de la pénombre.

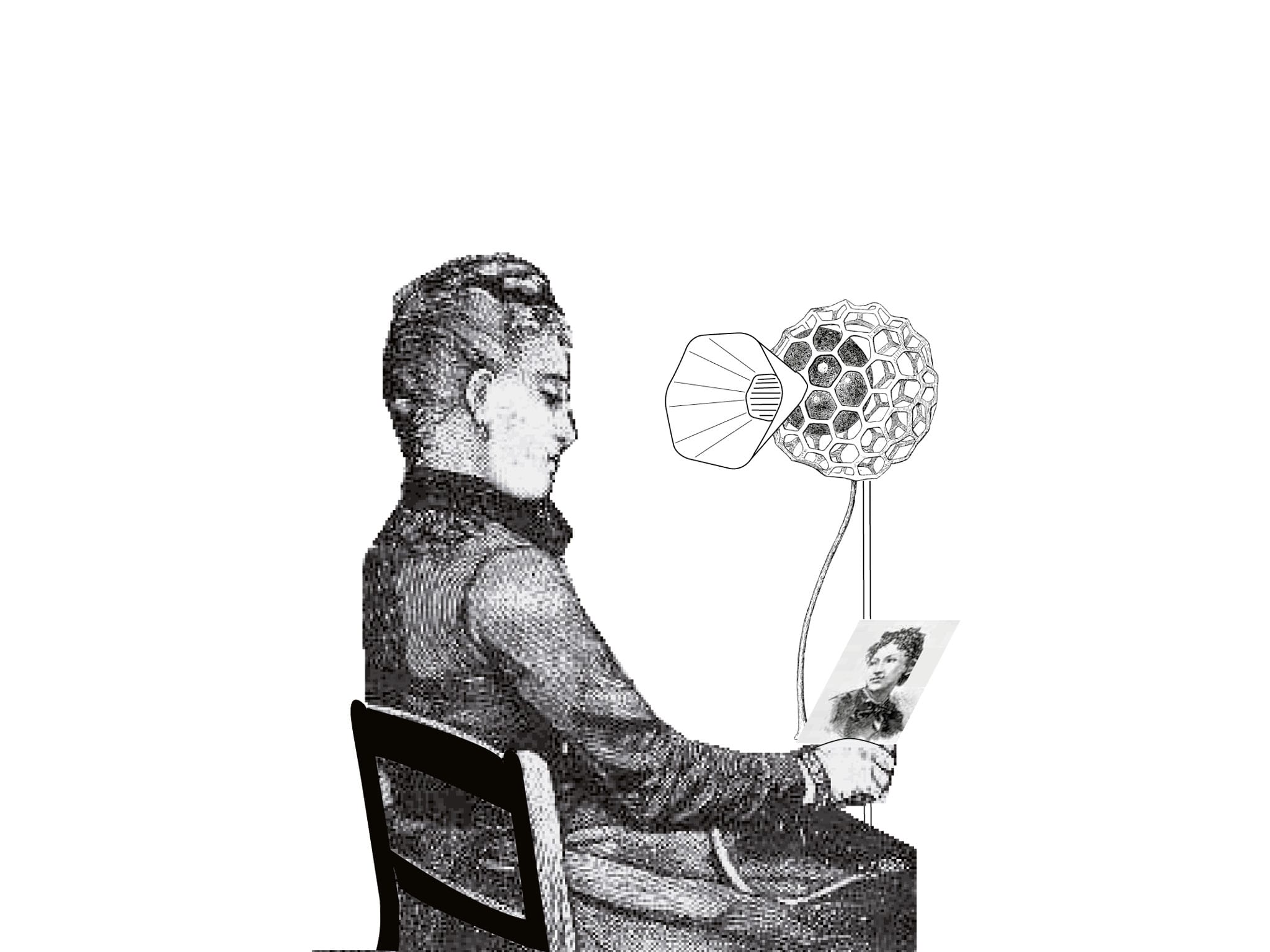

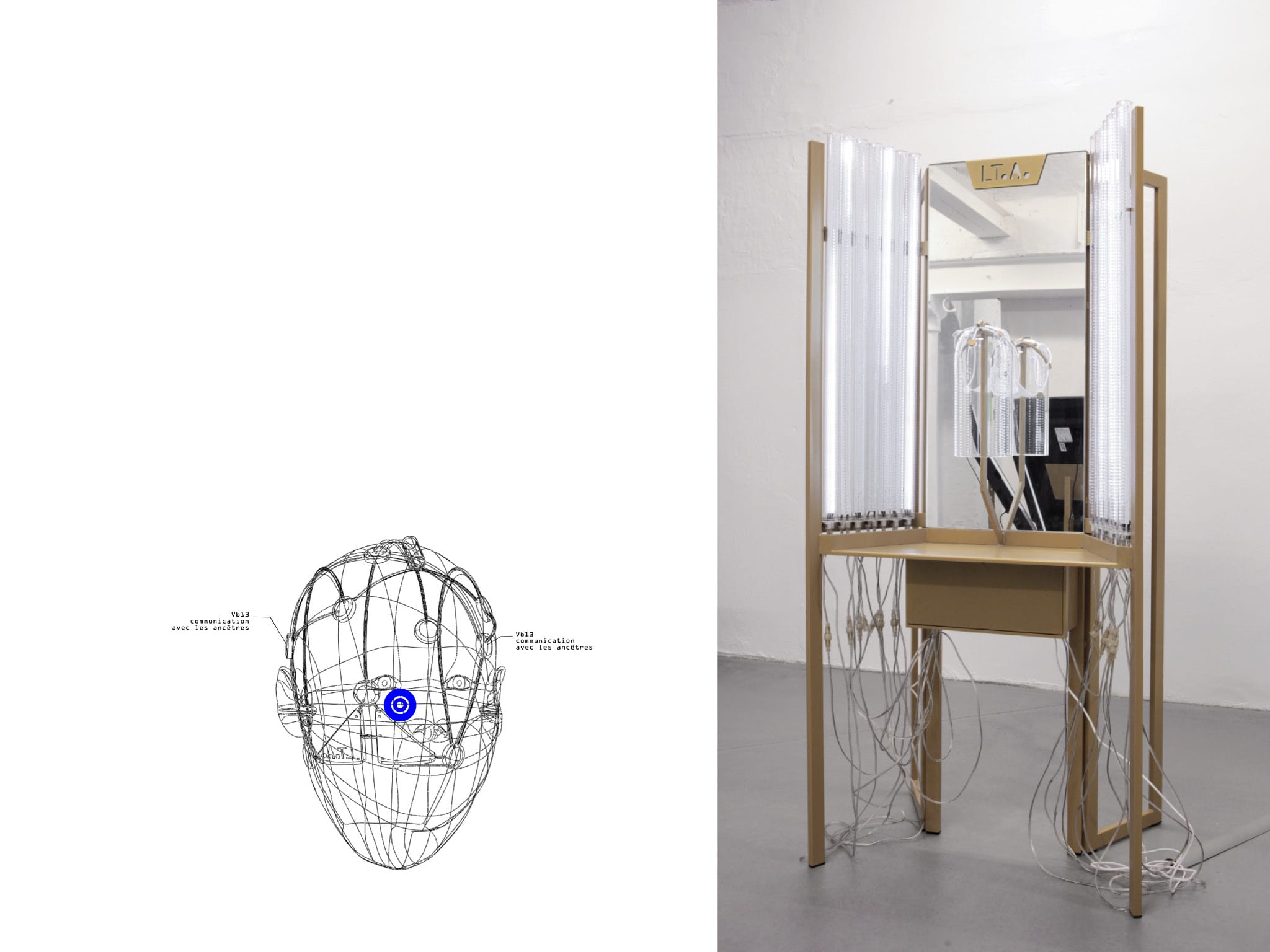

1° — le déclencheur introspectif.

C’est un espace d’introduction à la thématique.

L’introspection, c’est regarder à l’intérieur de soi. C’est initier une activité mentale

par une forme d’attention portée à ses propres sensations.

L’objet de passage, du regard de soi au regard à l’intérieur de soi, est matérialisé

par un triptyque qui associe un miroir (pour le regard de soi), avec des barres de leds

verticales sur les côtés, et une cloche de verre qui flotte au centre. Ce troisième

œil renvoie à la vision intérieure. C’est un contenant muni d’un casque qui porte

des capteurs, correspondant à des points d’acupuncture. Il serait en quelque sorte

la porte d’accès au monde ancestral. L’image du spectateur se reflète dans le miroir

par intermittence et semble être appelée à quitter la réalité sous l’effet hypnotisant

des lumières ascendantes.

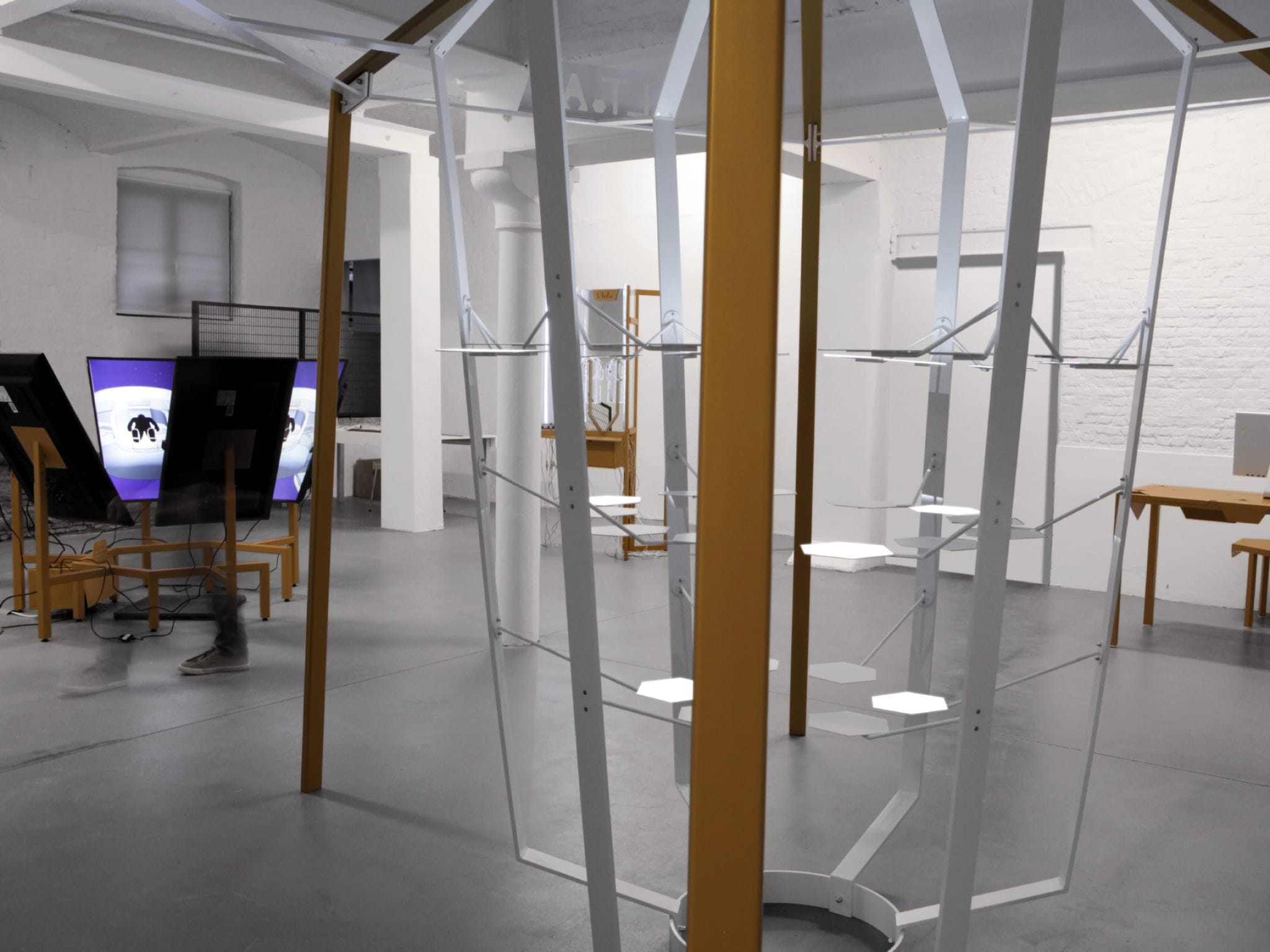

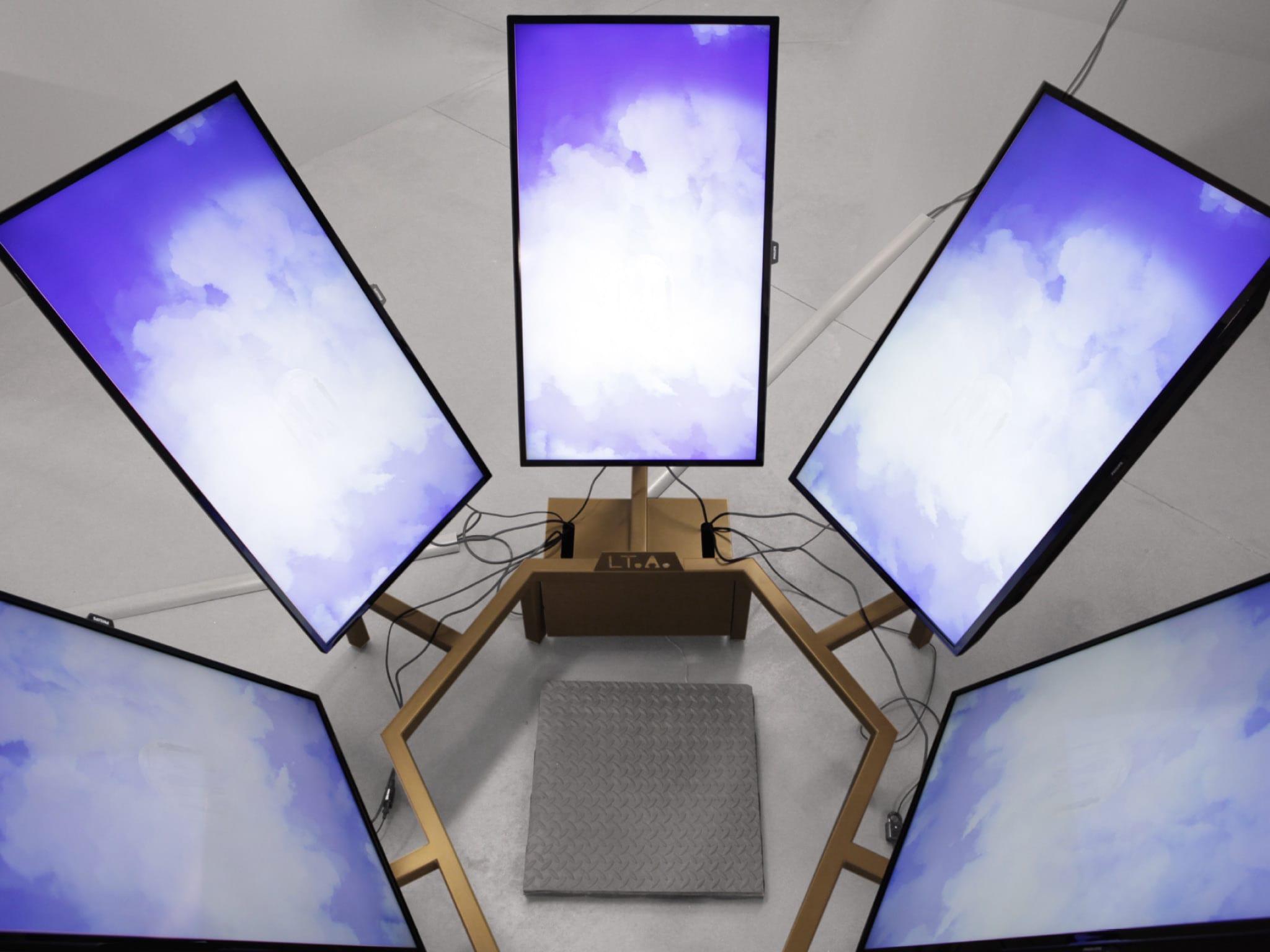

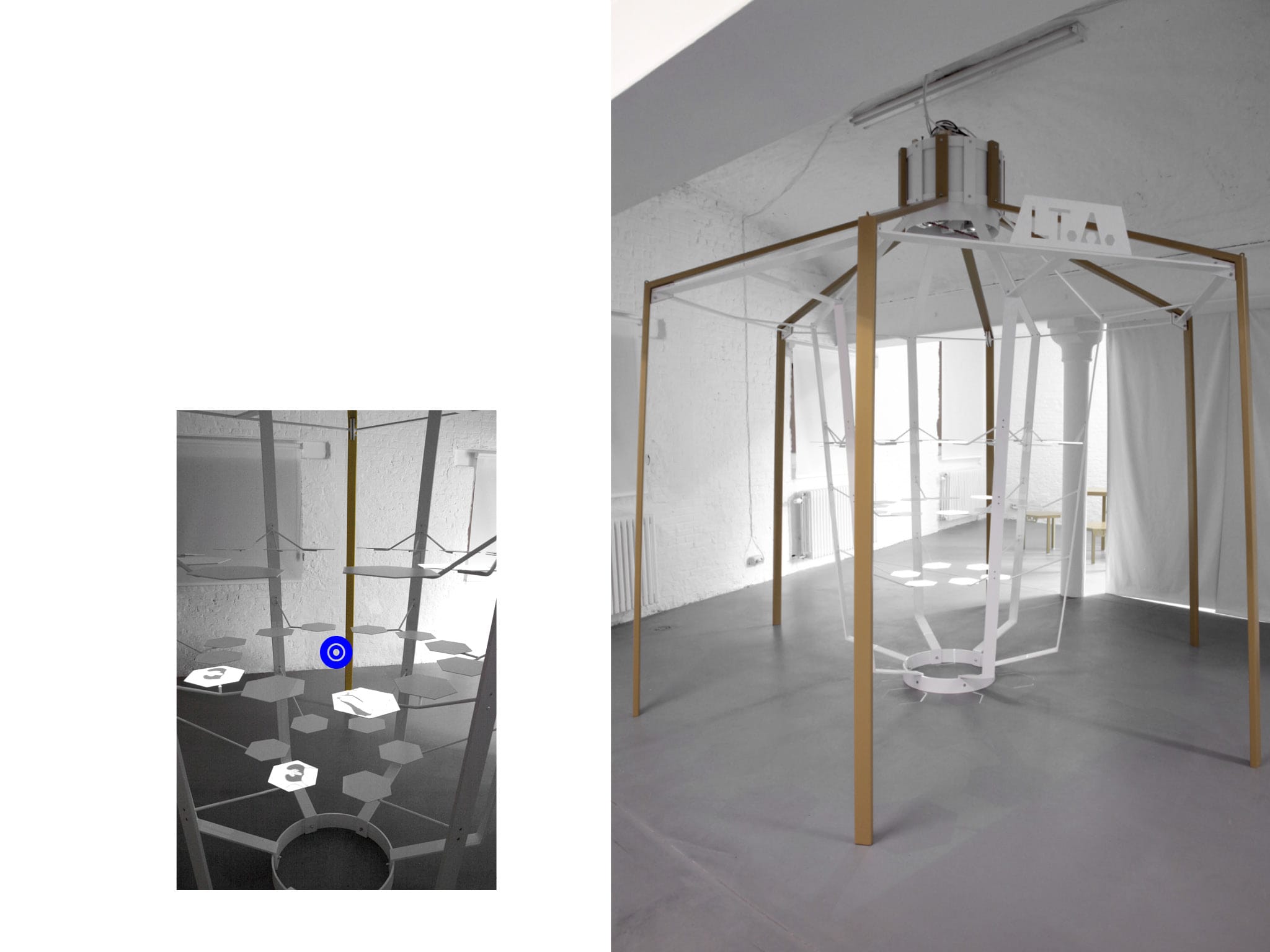

2° — le facilitateur de lâcher-prise.

C’est un espace immersif où le spectateur est invité à rentrer au cœur d’une structure

hexagonale porteuse d’écrans inclinés, et à se positionner debout sur un tapis capteur

au sol. Ce module, qui emprunte les codes d’un engin spatial, relève d’une

allégorie. Il crée un rituel visant à perdre le contrôle pendant quelques minutes

et à se séparer de la pesanteur du monde. Il est accompagné d’un mouvement

très simple qui aide à la verticalisation. Le spectateur rentre dans une mini-fiction

qui permet un décalage et opère un changement dans la manière de percevoir. Flotter

pour ressortir plus serein. Regarder les étoiles mais les pieds sur terre.

La fiction qui se déroule est à la fois un déclencheur d’imaginaire et une gestuelle

en vue d’un lâcher prise.

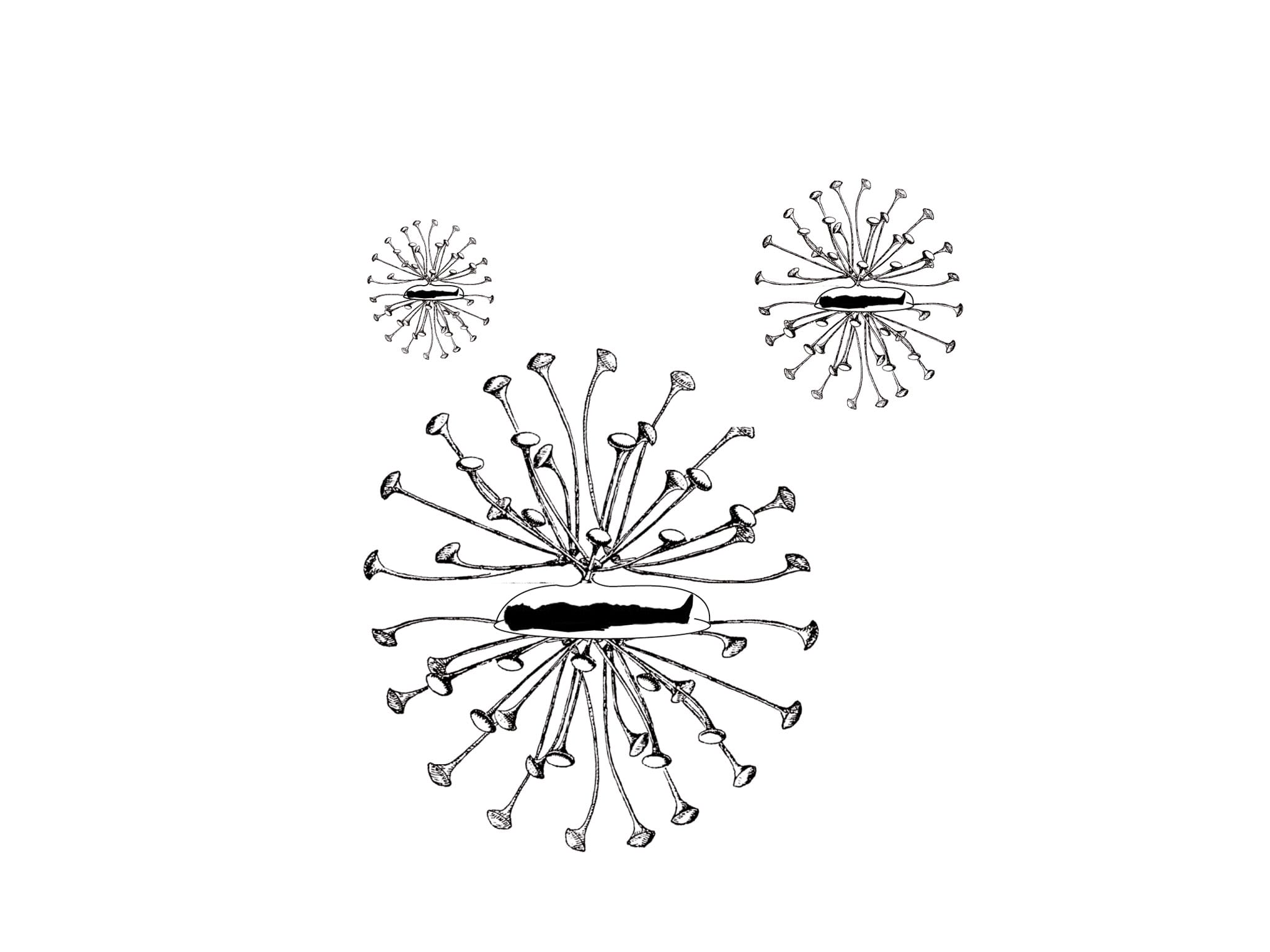

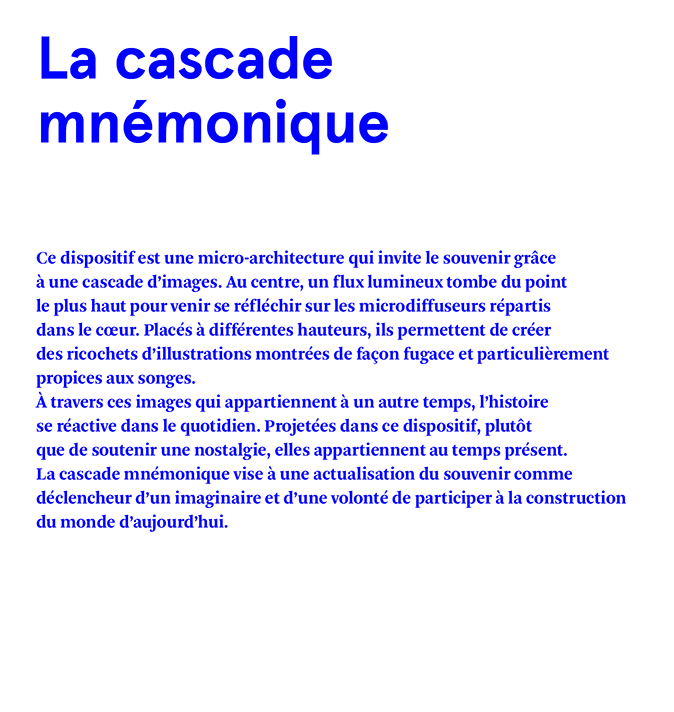

3° — la cascade mnémonique.

Ce dispositif est une micro-architecture qui invite le souvenir grâce à une cascade

d’images. Au centre, un flux lumineux tombe du point le plus haut pour venir

se réfléchir sur les microdiffuseurs répartis dans le cœur. Placés à différentes

hauteurs, ils permettent de créer des ricochets d’illustrations montrées de façon

fugace et particulièrement propices aux songes.

À travers ces images qui appartiennent à un autre temps, l’histoire se réactive

dans le quotidien. Projetées dans ce dispositif, plutôt que de soutenir une nostalgie,

elles appartiennent au temps présent.

La cascade mnémonique vise à une actualisation du souvenir comme déclencheur

d’un imaginaire et d’une volonté de participer à la construction du monde

d’aujourd’hui.

À la fin du parcours, un condensé de l’expérience est proposé sous forme d’une

timeline illustrée et imprimée.