La mécanisation des outils et leur automatisation ont permis non seulement la pro-duction exponentielle d’un grand nombre d’objets nouveaux mais aussi la produc-tion d’objets en grand nombre grâce à leur reproductibilité mécanique. Par ce fait, le développement industriel au xixe siècle a transformé les intérieurs domestiques, tout autant que l’espace public, les aménagements urbains et les lieux de travail. Il est devenu possible de se doter d’un grand nombre d’objets et d’outils, décora-tifs ou non. Cette multiplicité a désacralisé la relation aux objets. Ils perdent alors leur caractère d’exception, avec parfois un certain mépris (en France on parlait « d’objets à 4 sous »). En même temps, se développent de nouveaux usages et de nouvelles utilisations qui transforment les activités ménagères et l’exercice des métiers, dans un contexte de large diffusion (en Angleterre on parlait « d’objets millions »). À ce titre, le design a tout de suite été associé à cette volonté de rendre accessible l’usage d’un grand nombre d’objets auprès d’un plus grand nombre de personnes. Le design se devait et se doit encore de répondre aux missions d’ac-cessibilité, d’adaptabilité et d’appropriation pour et par l’utilisateur. Par voie de conséquence, le bel objet pour tous est devenu un idéal démocratique pour le de-sign.

Les verres Kartio objet W conçus en 1956 par Kaj Franck 1 sont emblématiques de cette approche et viennent l’imager. Ce verre à eau en verre destiné à un usage quotidien est l’archétype du verre dans sa forme et dans ses couleurs. Il est fabri-qué industriellement en très grande quantité avec des techniques de moulage et de pressage. Ses déclinaisons selon différents coloris évoquent la variabilité de l’objet et le nombre infini d’êtres humains qui l’utilisent. Les verres Kartio sont la réponse exacte à la volonté du designer traduite en ces termes par Kaj Franck : « N’est ce pas la signification ultime de la beauté que d’être essentiel, fonctionnel, justifié et correct ? » 2 Largement copié et imité, il démontre la visée universelle du design à donner du beau pour tous.

À la même époque, la production des pichets Cocotte objet w par La Poterie Périgordine, fondée dans les années 1950 à Périgueux, relève de cette même posi-tion mais à une échelle plus artisanale. Ces pichets Cocotte dont on doit le design à Jean Varoqueaux, le céramiste fondateur de cet atelier, ont été produits en sé-rie, seuls les coloris varient. Une anecdote singulière concernant ces pichets ren-force la symbolique du pour tous, tant du point de vue de l’universalité que celui de la diversité. Les pichets Cocotte ont servis d'objets promotionnels pour sou-tenir l’éducation des 12 enfants adoptés et élevés dans la propriété des Milandes dans le Périgord par l’actrice Joséphine Baker et Jo Bouillon. Ces enfants venus du monde entier formaient la tribu arc-en-ciel. La propriété des Milandes s’appuyait sur l’idéal d’un « Village du Monde, Capitale de la Fraternité universelle ».

Accessibilité

D’un point de vue général, l’accessibilité correspond à la possibilité pour tout un chacun de disposer aisément d’un outil, d’un objet, d’une information, d’un aména-gement d’espaces, etc. Sans vouloir être exhaustif, nous retenons certaines ques-tions plus spécifiques que soulève ce principe d’accessibilité dans une démarche de design.

Concevoir un objet accessible est le plus souvent corrélé avec une approche écono-mique et consumériste où la marchandise se doit d’être financièrement accessible au plus grand nombre. L’accessibilité est donc pensée en termes économiques : l’acquisition de quelque chose est facilitée parce que les coûts sont faibles. Cette approche économique est un des moteurs de la démarche de design. La nécessi-té d’une large diffusion dans un marché concurrentiel confronte le designer, dès le départ du projet, à une contrainte qu’il va traduire le plus souvent en combinant l’économie de matériau, l’économie des gestes et des opérations de fabrication, l’économie du transport pour la diffusion. Ce qui entraîne aussi une économie des formes le plus souvent normées et standardisées.

On a vu tout au cours du xxe siècle, nombre d’expositions qui ont mis l’accent sur cette accessibilité. Par exemple, l’exposition Useful Objects of American Design Under 10 $ conçue par le designer Eliott Noyes en 1940 regroupait une sélec-tion d’objets d’usage accessibles financièrement (à moins de dix dollars), collec-tés dans les magasins locaux en tant qu’exemples très éclairants des produits amé-ricains quotidiens bien dessinés. De 1946 à 1965 un programme d’expositions et de concours a été organisé sous le titre Good design par Edgar Kaufmann Jr 3, conser-vateur d’architecture et du design au MOMA à New-York. En France, les grands ma-gasins dès la fin du xixe siècle, le salon des arts ménagers fondé en 1923, l’UAM et les formes utiles, ou plus tard l’expérience Prisunic sous la direction artistique de Denise Fayolle à partir de 1953, défendent le beau et l’utile accessibles à tous. Au début des années cinquante, le Pop art britannique mène à son apogée l’éloge de la culture de masse et des biens de consommation. Les objets usuels sont recon-nus comme porteurs de symboles au même titre que la pop musique, le cinéma ou la science-fiction.

La marque IKEA a très bien compris cette approche de l’accessibilité et en a fait son succès. À partir du projet initial de son fondateur qui inventait de nouveaux modes de diffusion (livraison à domicile, libre service…), l’entreprise IKEA commercialise non seulement des objets domestiques qui puisent leurs modèles dans les formes contemporaines apportées par les designers depuis le xixe siècle, mais au-delà, commercialise des modes d’habiter. On peut dire que le style IKEA est avant tout une pensée sur l’économie, au sens d’être économe et de dépenser le moins pos-sible tout en bénéficiant d’un confort domestique.

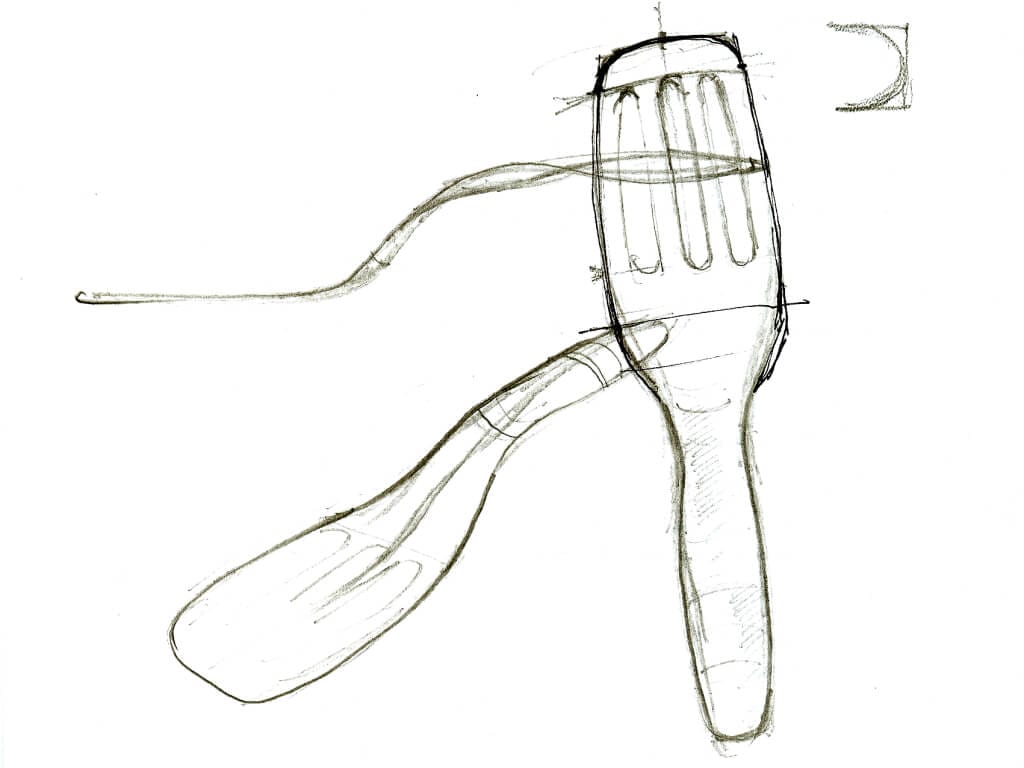

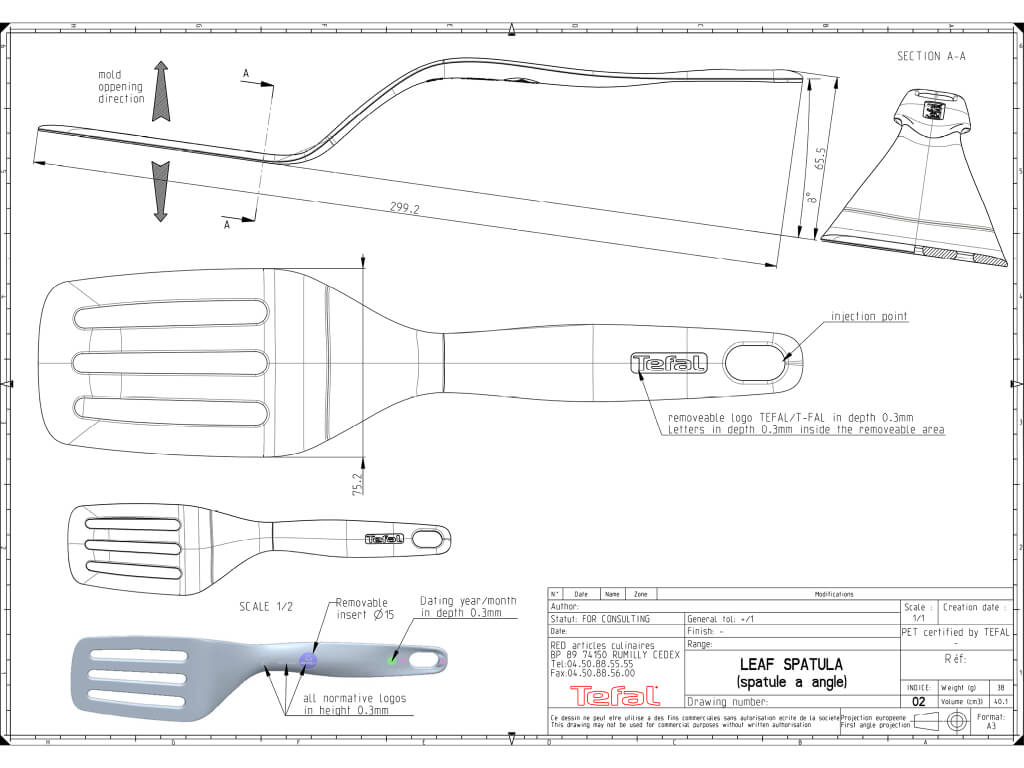

L’accessibilité fondée sur la facilité d’une acquisition et une volonté consumé-riste trouve sa critique à partir des années 1970. La première crise du pétrole dé-clenche une prise de conscience de la finitude de la planète et met en plein jour les recherches et les réflexions sur l’environnement et l’écologie restées par trop confidentielles. L’exploitation des énergies et des matières premières, le dévelop-pement industriel et celui de la pensée moderniste du progrès deviennent pro-blématiques. La production contemporaine ne peut plus ignorer cette question quand elle sollicite des designers. Par exemple, la conception de nouvelles spatulesobjets 12 pour le groupe SEB est motivée principalement par l’exigence d’un des-sin qui doit intégrer une faible quantité de matière plastique à la fabrication. Ou en-core, les jouets Tube Toys objet y sont conçus avec la volonté de réduire les coûts de packaging et la quantité de matériau. Le corps de l’objet à monter soi-même est la boite qui transporte tous les autres composants.

La possibilité de consommer moins mais mieux vient s’opposer aux incitations consu-méristes en même temps que la qualité d’un produit et sa durabilité sont mises en avant. Le grand nombre ne veut plus dire avoir besoin de tout à tout moment et l’accessibilité ne peut se réduire au seul pouvoir d’achat.

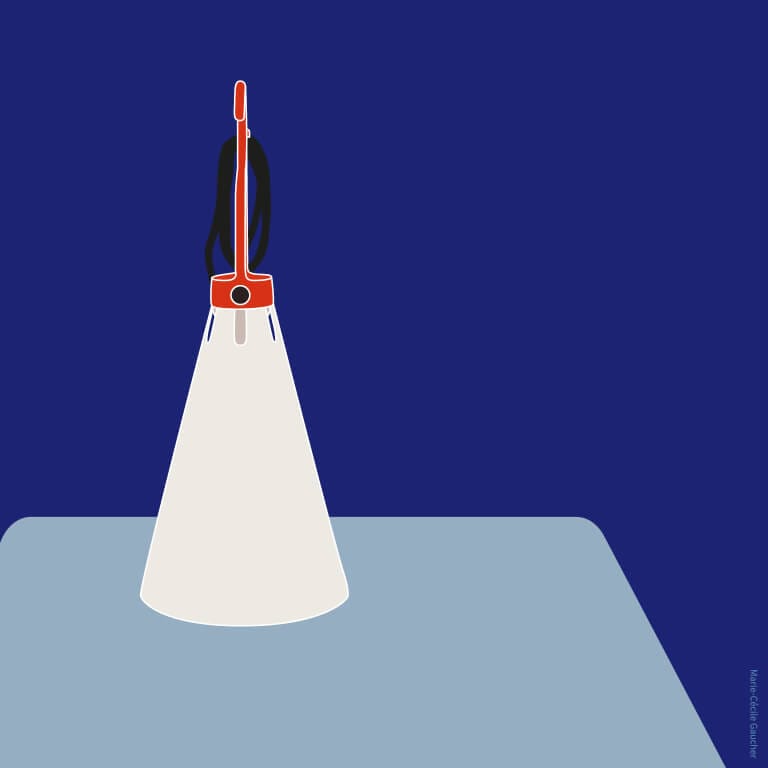

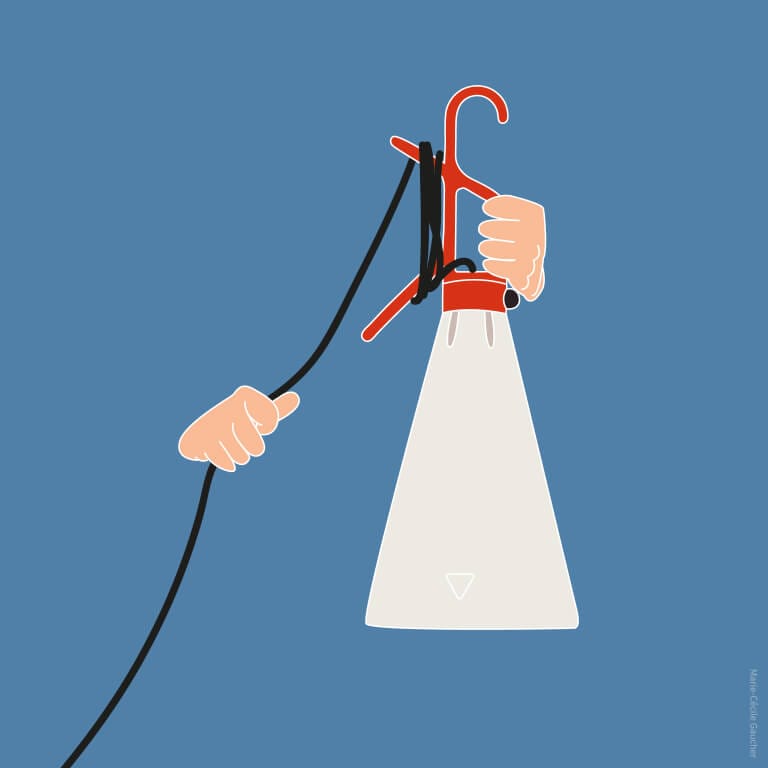

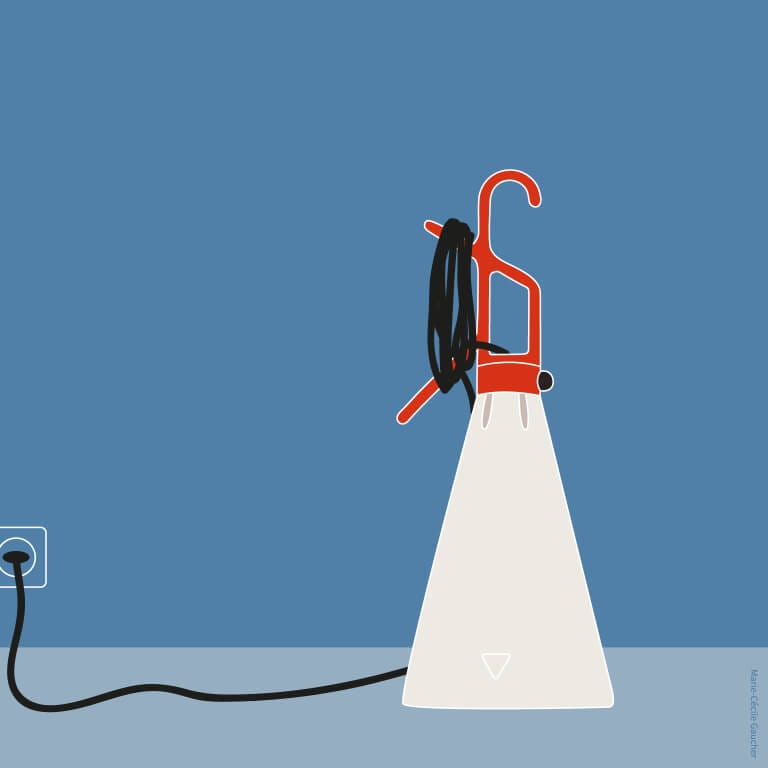

L’accessibilité peut aussi se penser en d’autres termes, dans une relation à l’utilisa-teur. Elle renvoie à l’usage possible d’un objet, à son intelligibilité et à son adapta-bilité. Cette autre approche de l’accessibilité consiste à traiter de la facilité d’utili-sation de quelque chose. En quelque sorte rendre compréhensible et facile l’usage d’un objet ou d’un lieu. La lampe Mayday objet ' est remarquable parce qu’elle permet de comprendre assez simplement les enjeux plus généraux qui concernent ce type d’accessibilité. La forme archétypale conique d’une lampe torche, le bou-ton interrupteur, le crochet coloré, le fil qui s’enroule autour de la poignée-cro-chet, tous ces éléments nous indiquent les modes d’utilisation de cet objet. Il peut être posé, accroché, suspendu, transporté… La reconnaissance formelle de l’objet ainsi que la simplicité des signes visuels en permettent une lecture intuitive et une interprétation rapide.

L’accessibilité est donc question d’adaptabilité à une situation tout autant que ca-pacité d’un utilisateur à accéder à l’utilisation potentielle de quelque chose. Dans ce cas, le principe d’affordance défini comme la relation intuitive que l’on peut avoir avec un objet et son utilisation devient une préoccupation importante en particulier pour les appareils électro-ménagers ou audiovisuels et pour les objets électro-numériques, y compris les interfaces nécessaires à toutes activités numé-riques et présentes dans les ordinateurs, les mobiles, les outils industriels, etc. La démarche inaugurée par Dieter Rams pour Braun dès 1955 est une référence pour un grand nombre de designers. Elle a par exemple inspiré très largement Jonathan Ives pour Apple.

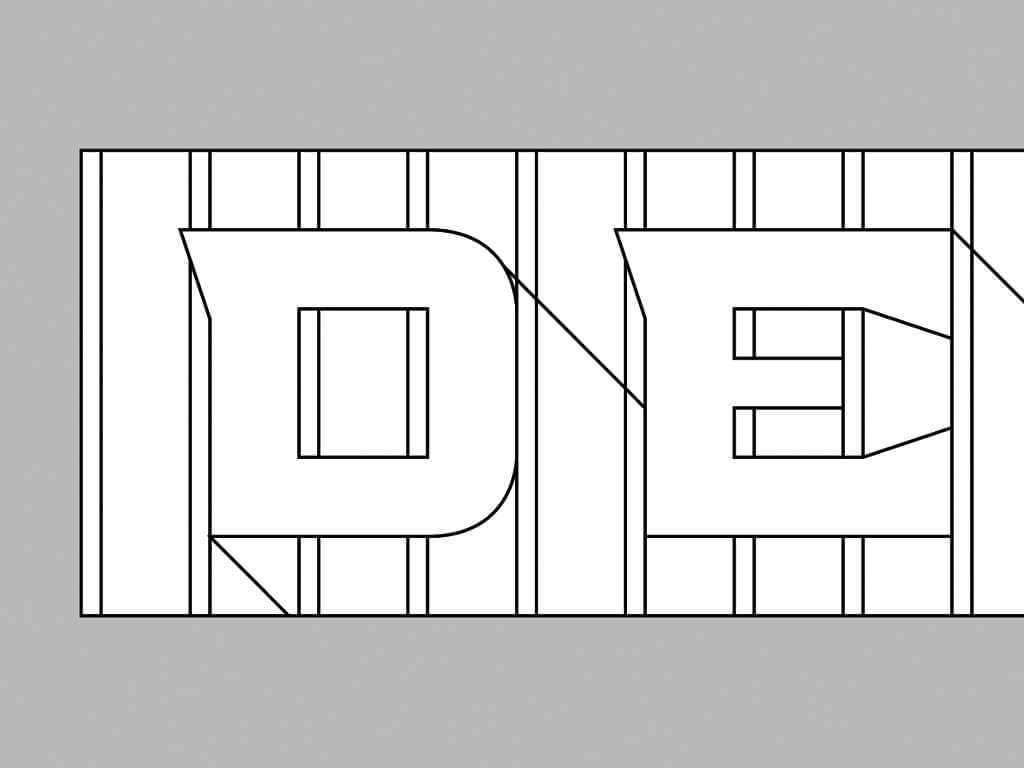

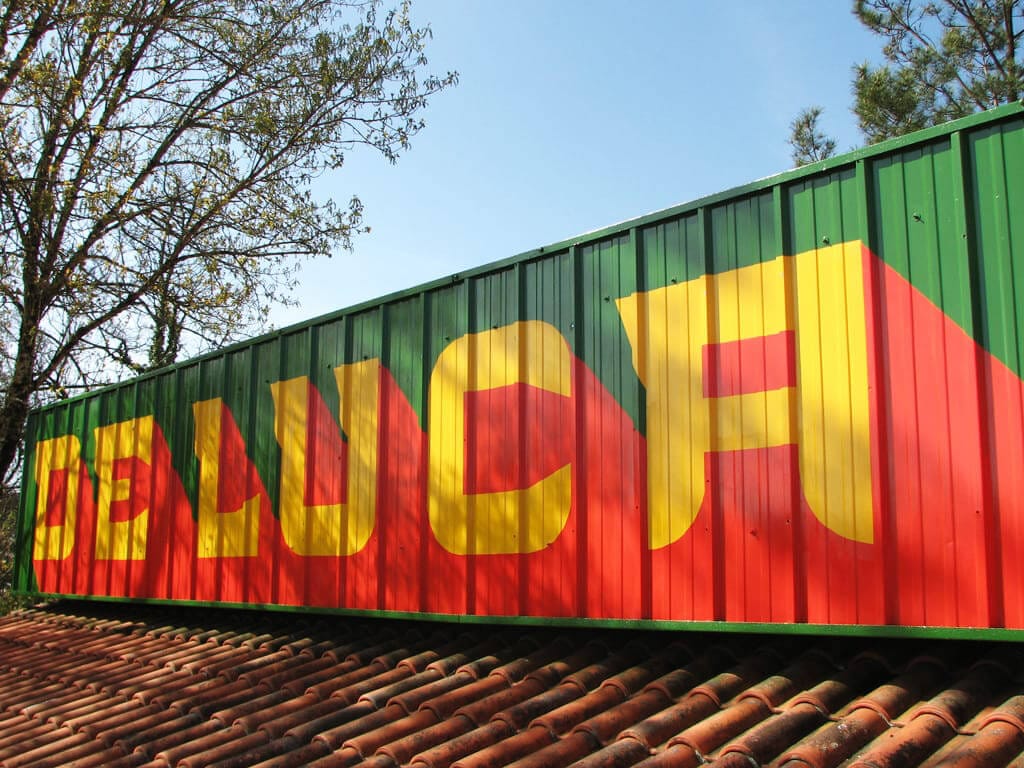

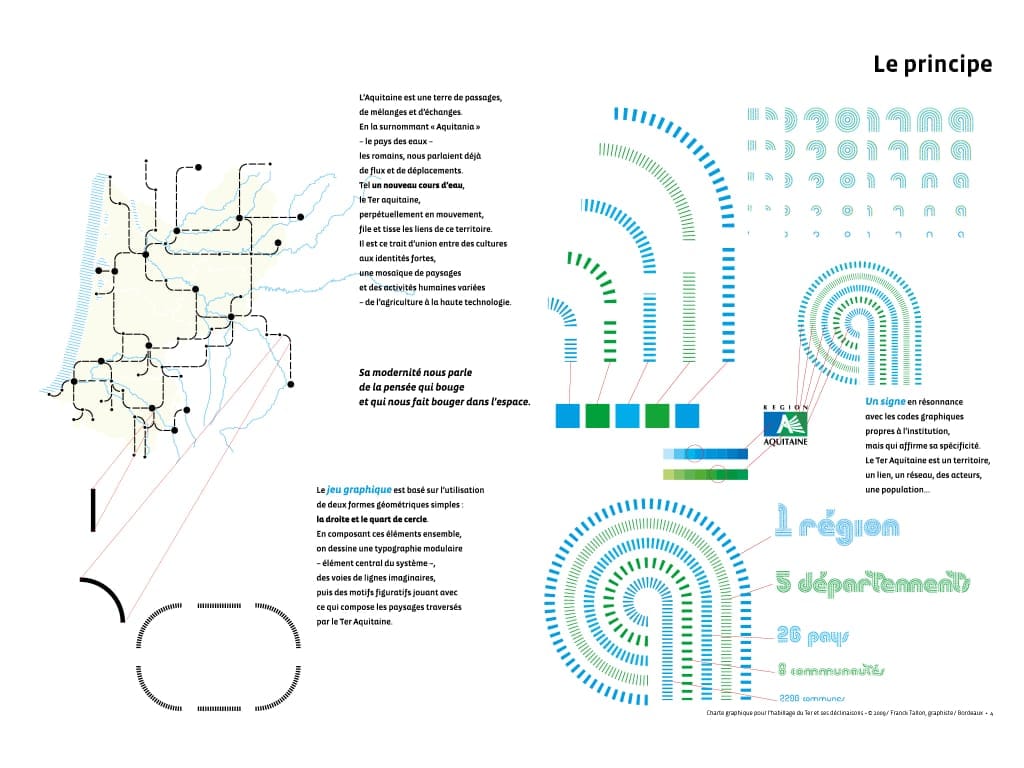

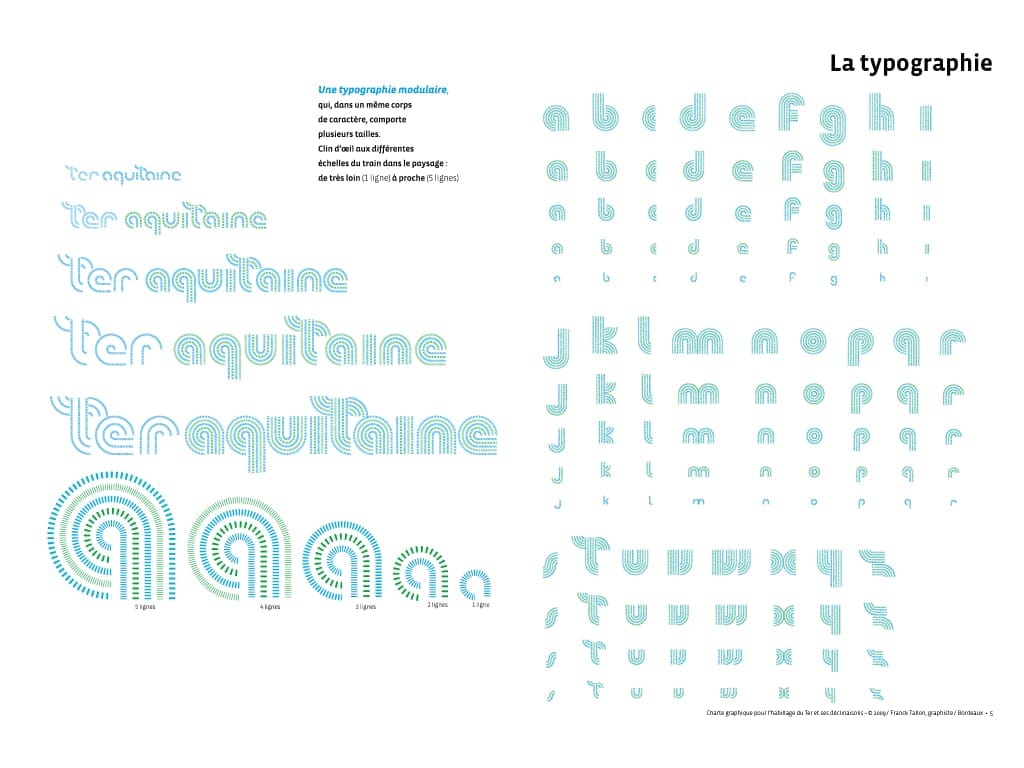

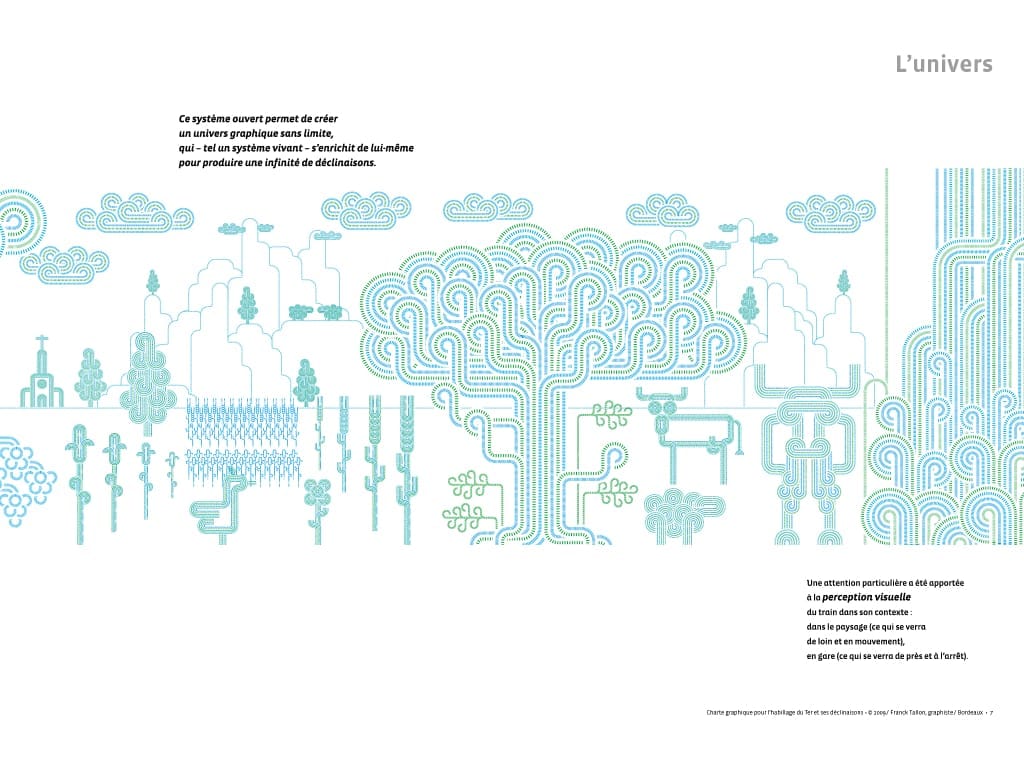

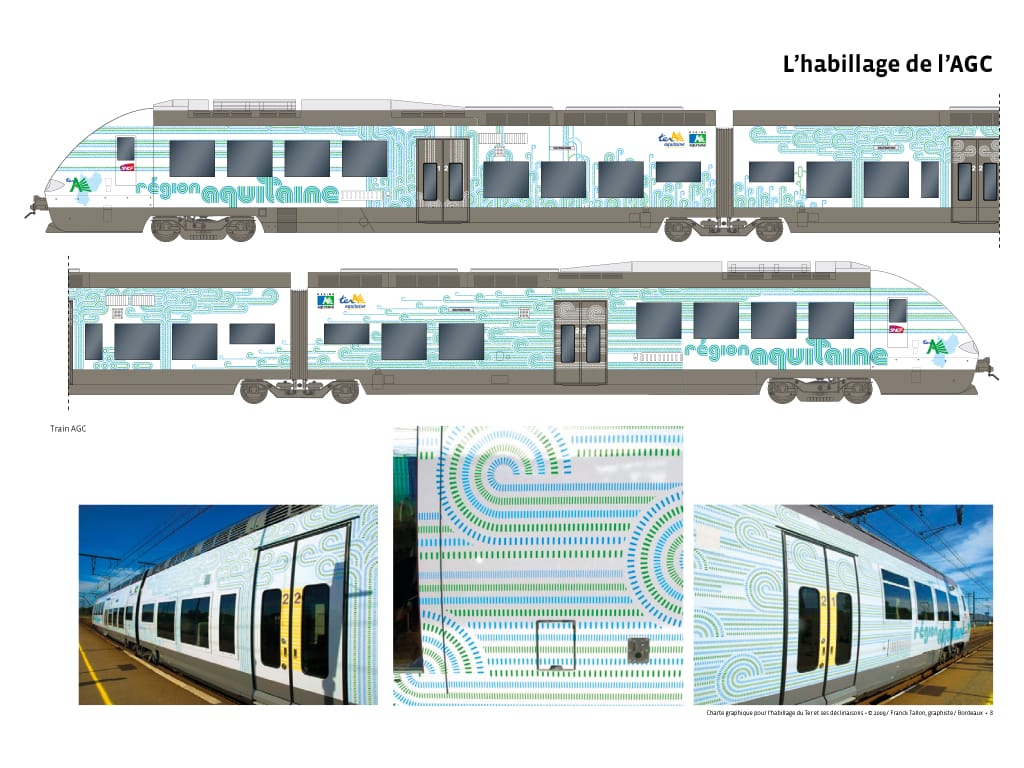

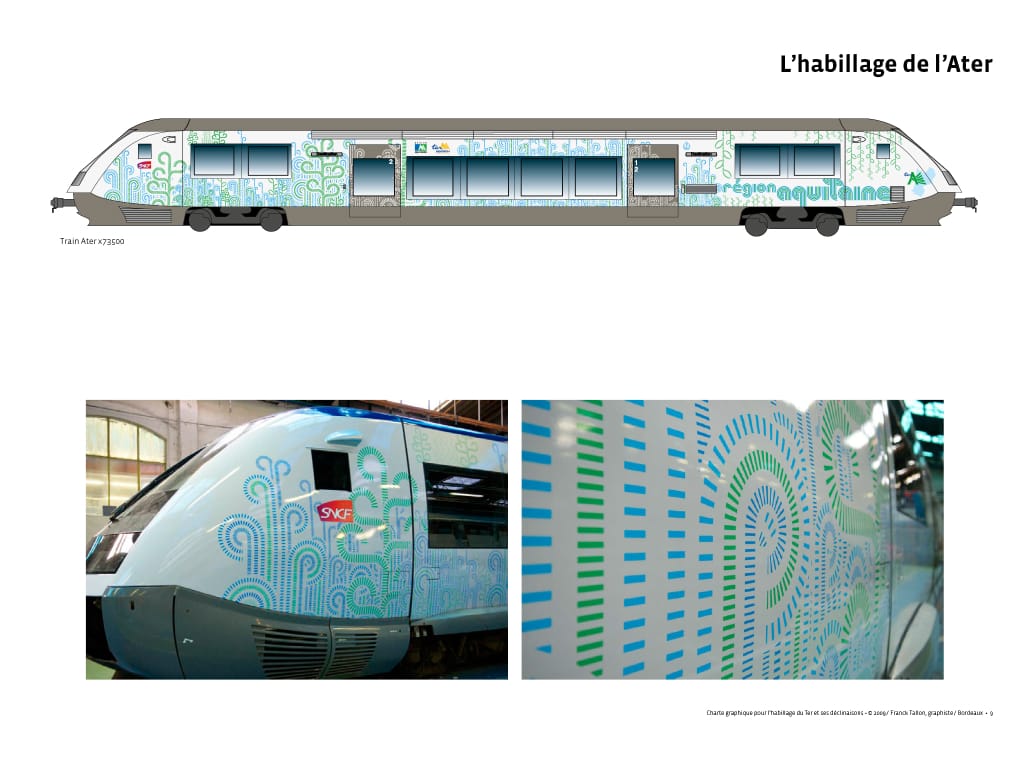

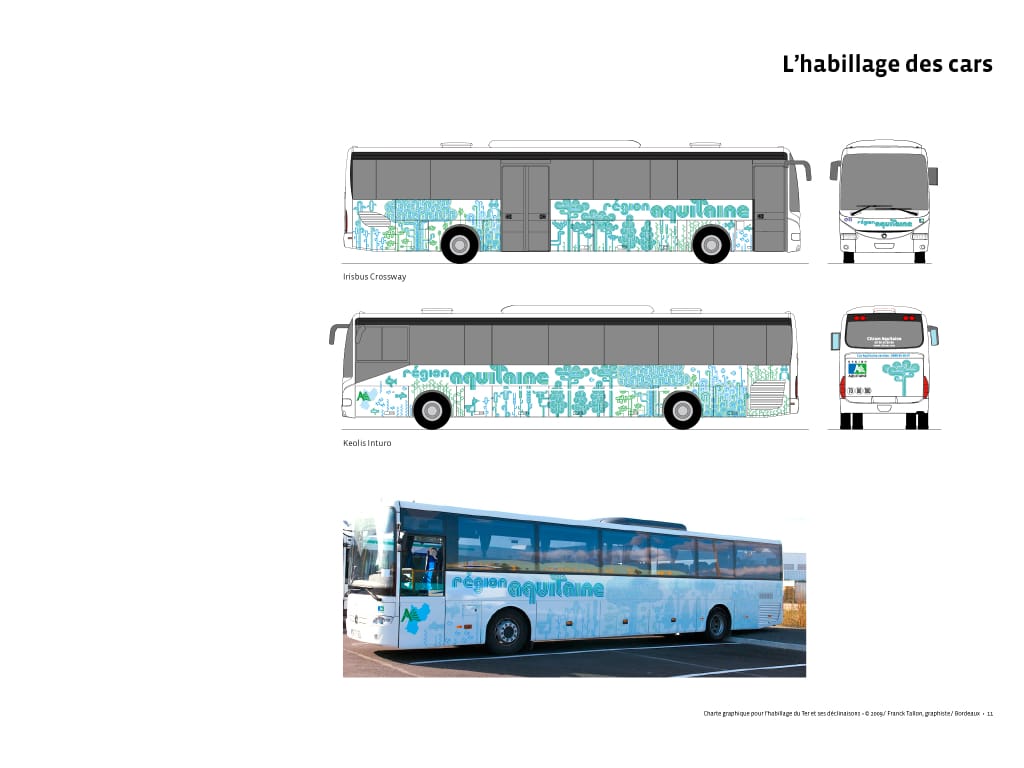

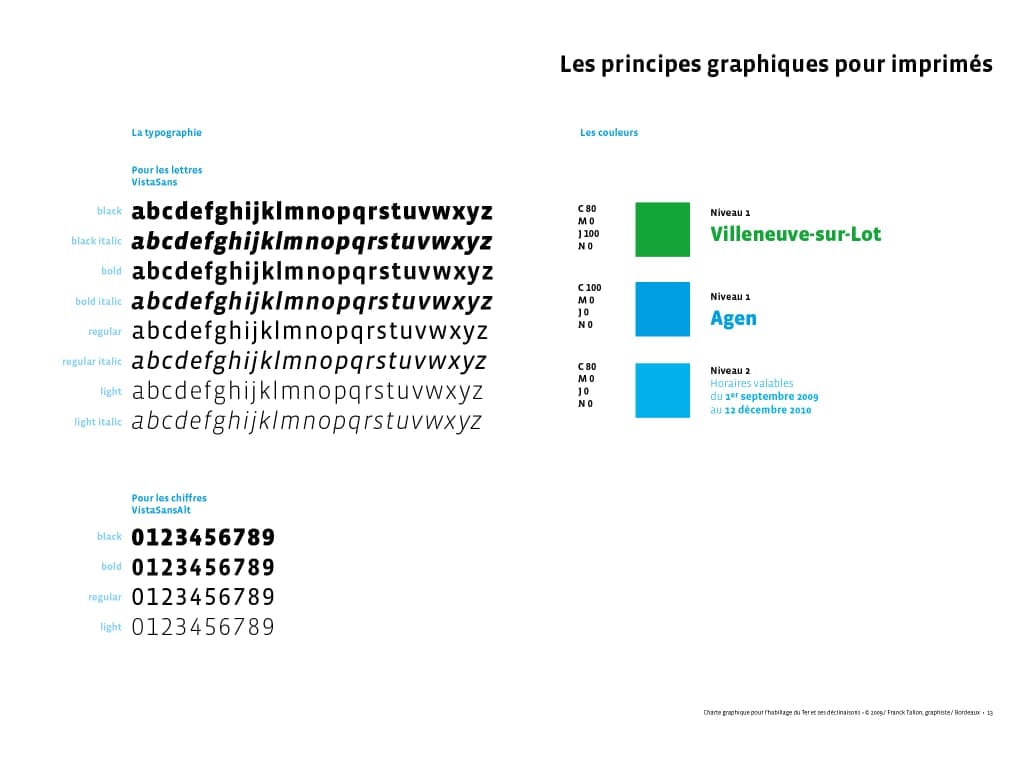

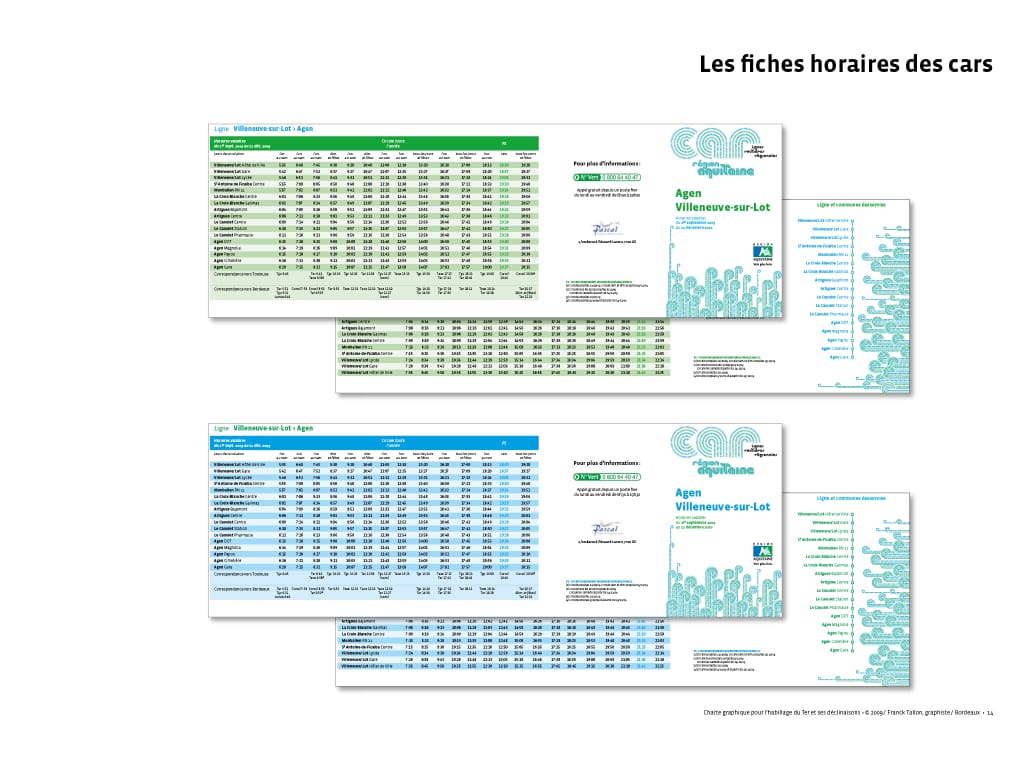

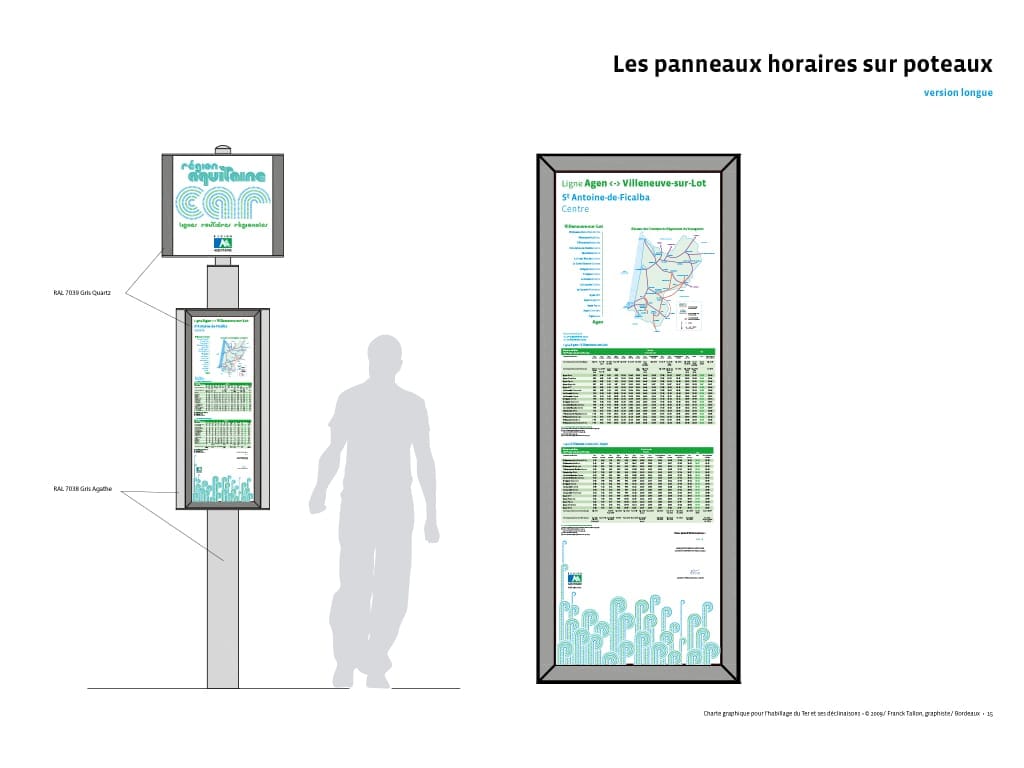

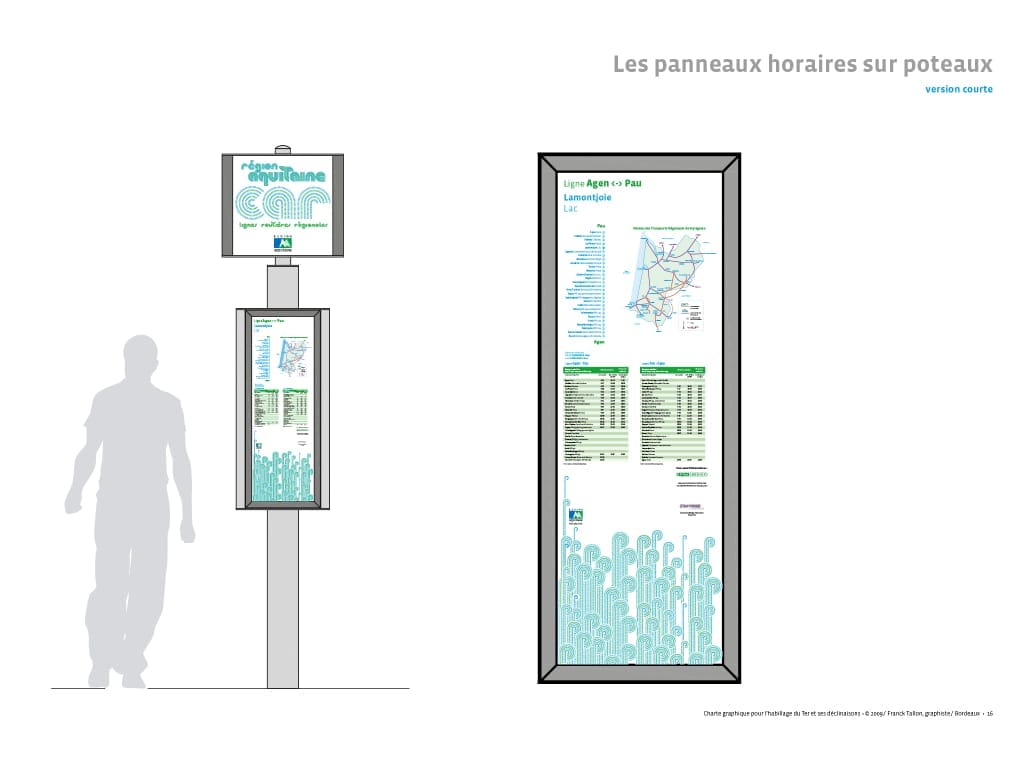

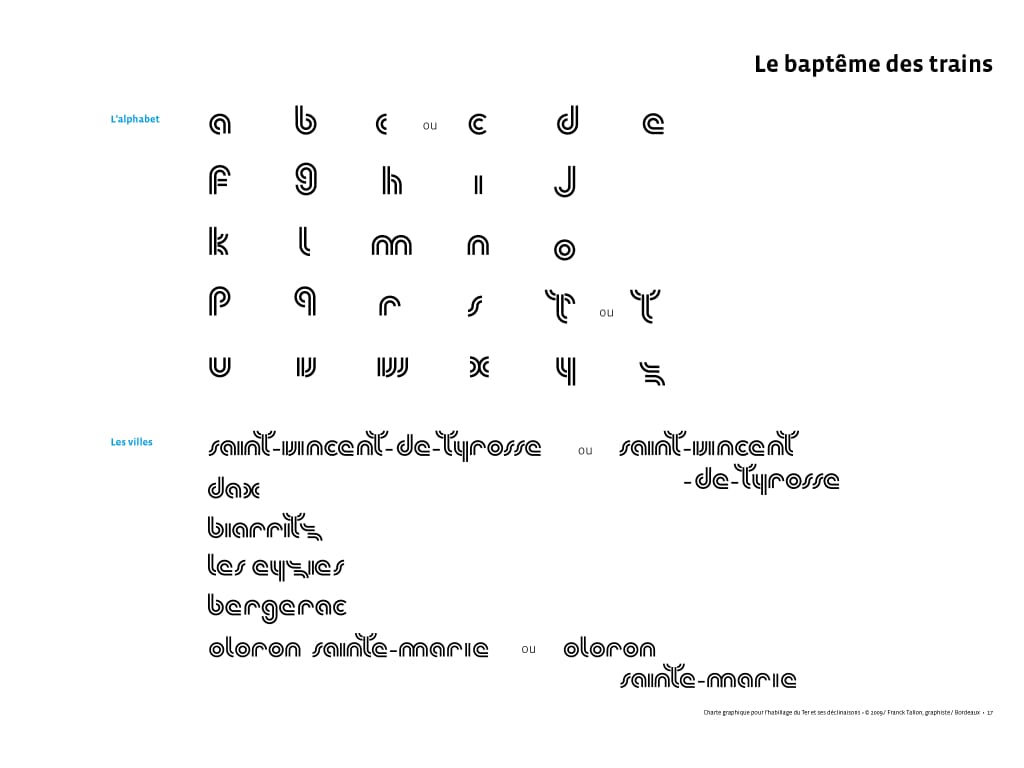

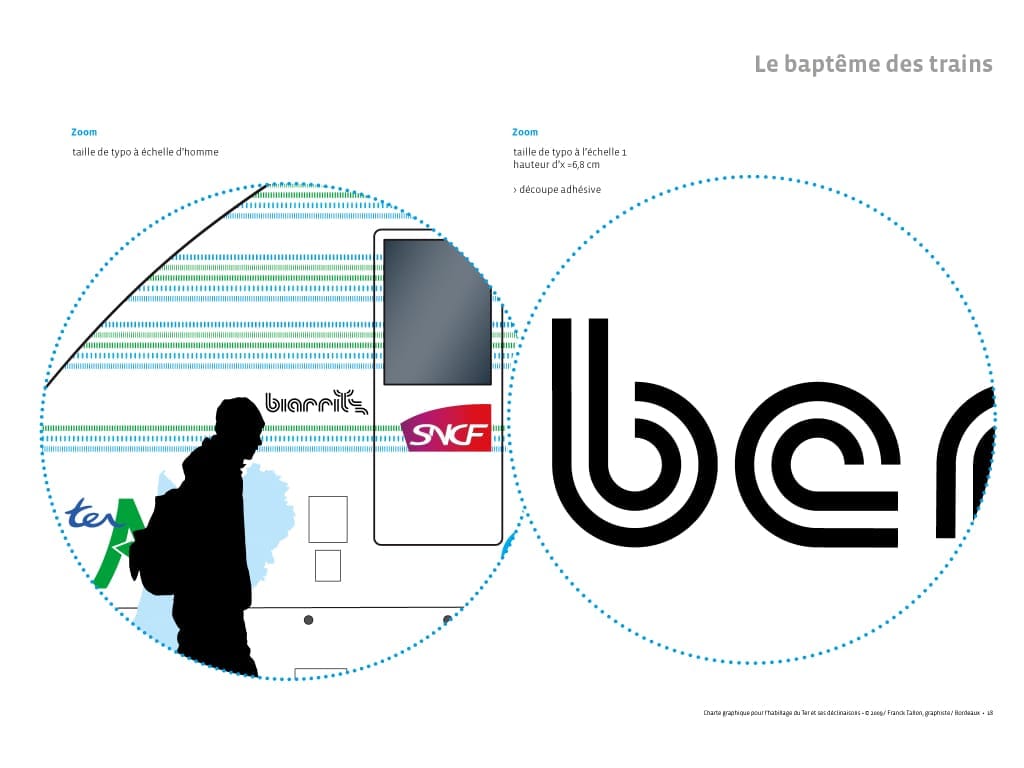

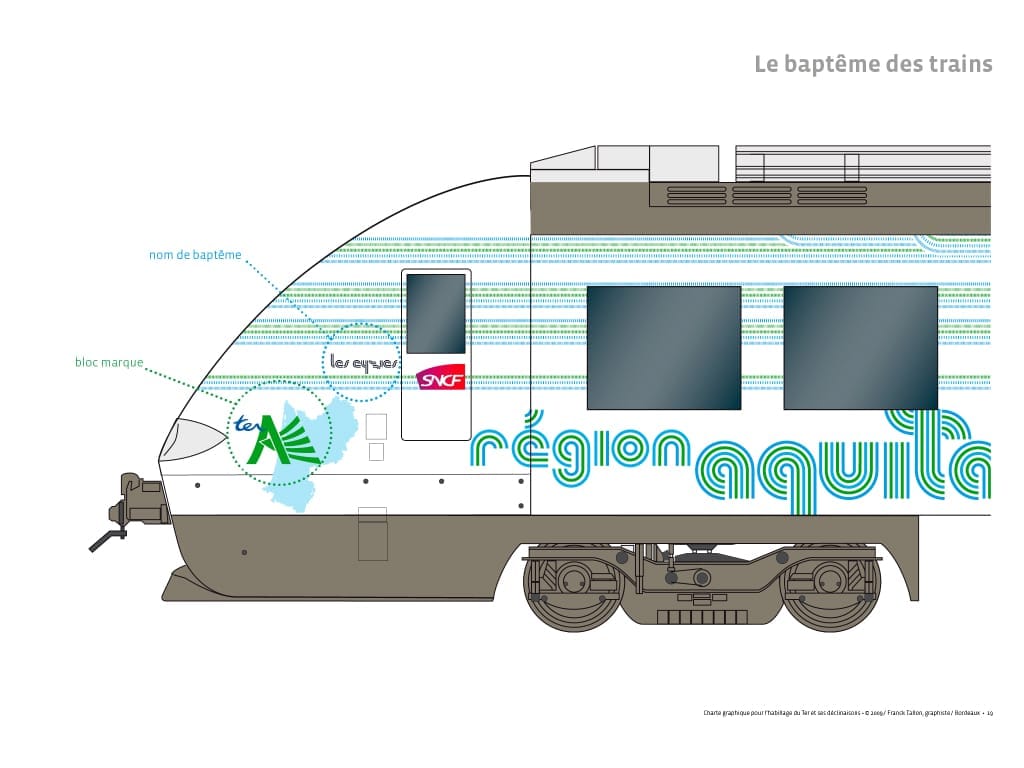

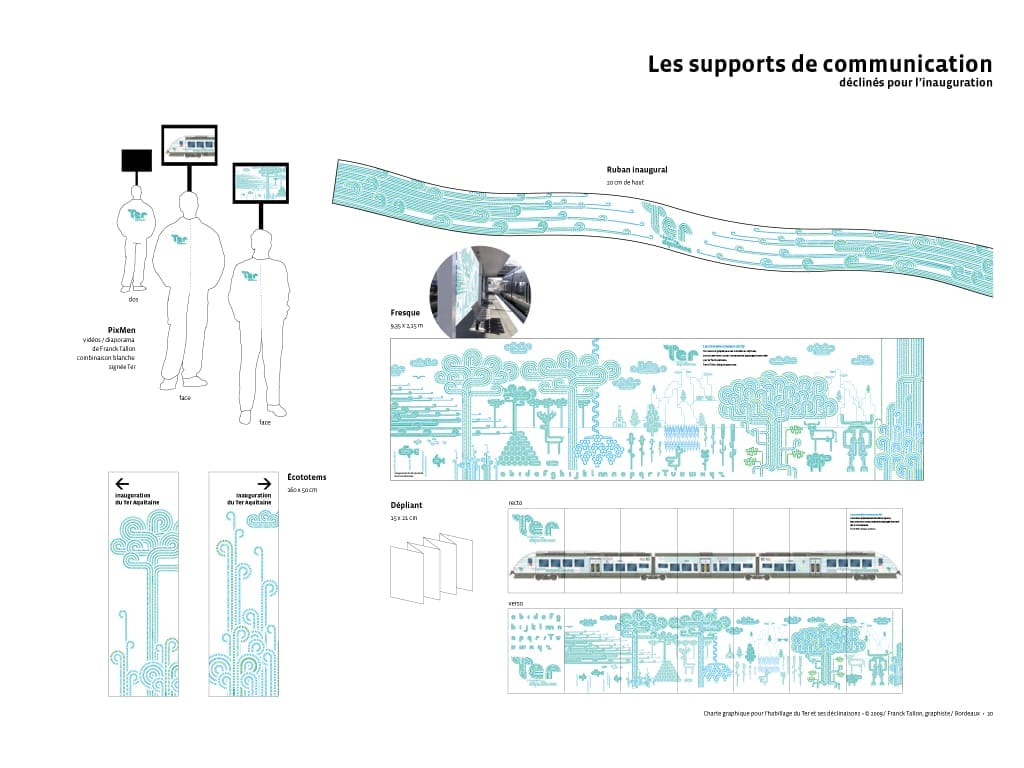

Dans le domaine du design graphique, concerné plus particulièrement par la com-munication d’une information, accessibilité et lisibilité sont étroitement associées. En effet, les évolutions constantes des outils de reproduction, des outils de lec-ture, des contextes de lecture ainsi que des codes visuels entraînent des réajuste-ments dans la lisibilité des signes, des images et des textes. Une enseigne de magasinobjet ¡, une affiche placée dans un caisson lumineux dans la rue objet ¢ ou l’habil-lage d’un TER objet £ qui à la fois circule à une vitesse conséquente ou qui stationne dans une gare, l’invention d’une typographie objet ¤, supposent des recherches de dessins et de dispositions spatiales qui vont devoir prendre en compte la distance, le mouvement, le discernement entre les motifs, les écarts entre les signes, enfin bref toutes les conditions de la lecture et ce qui concourt à la lisibilité. Dans cette volonté d’accessibilité, les réflexions sur les médias et les contenus sont sans cesse à l’œuvre chez le graphiste ou le typographe 4.

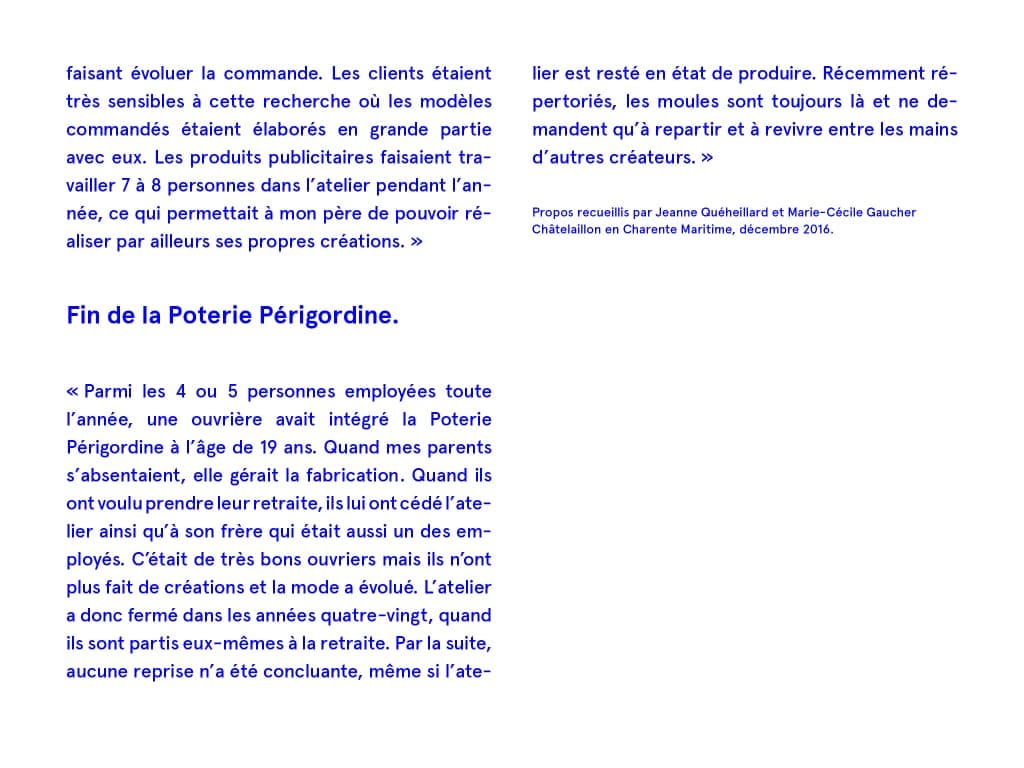

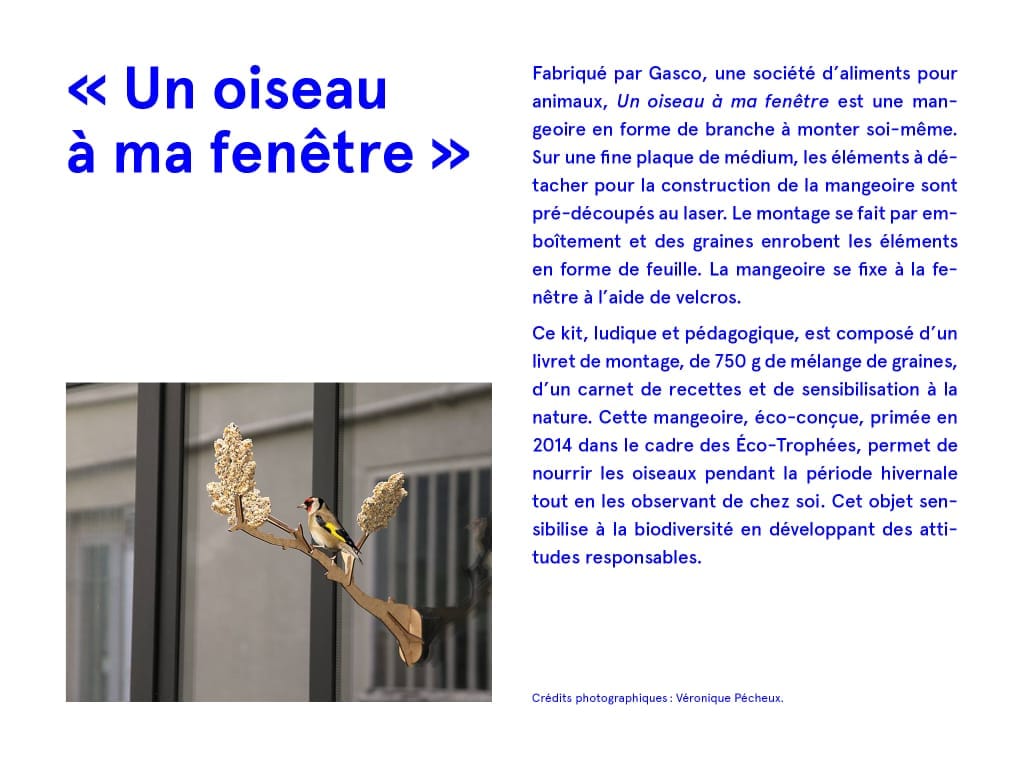

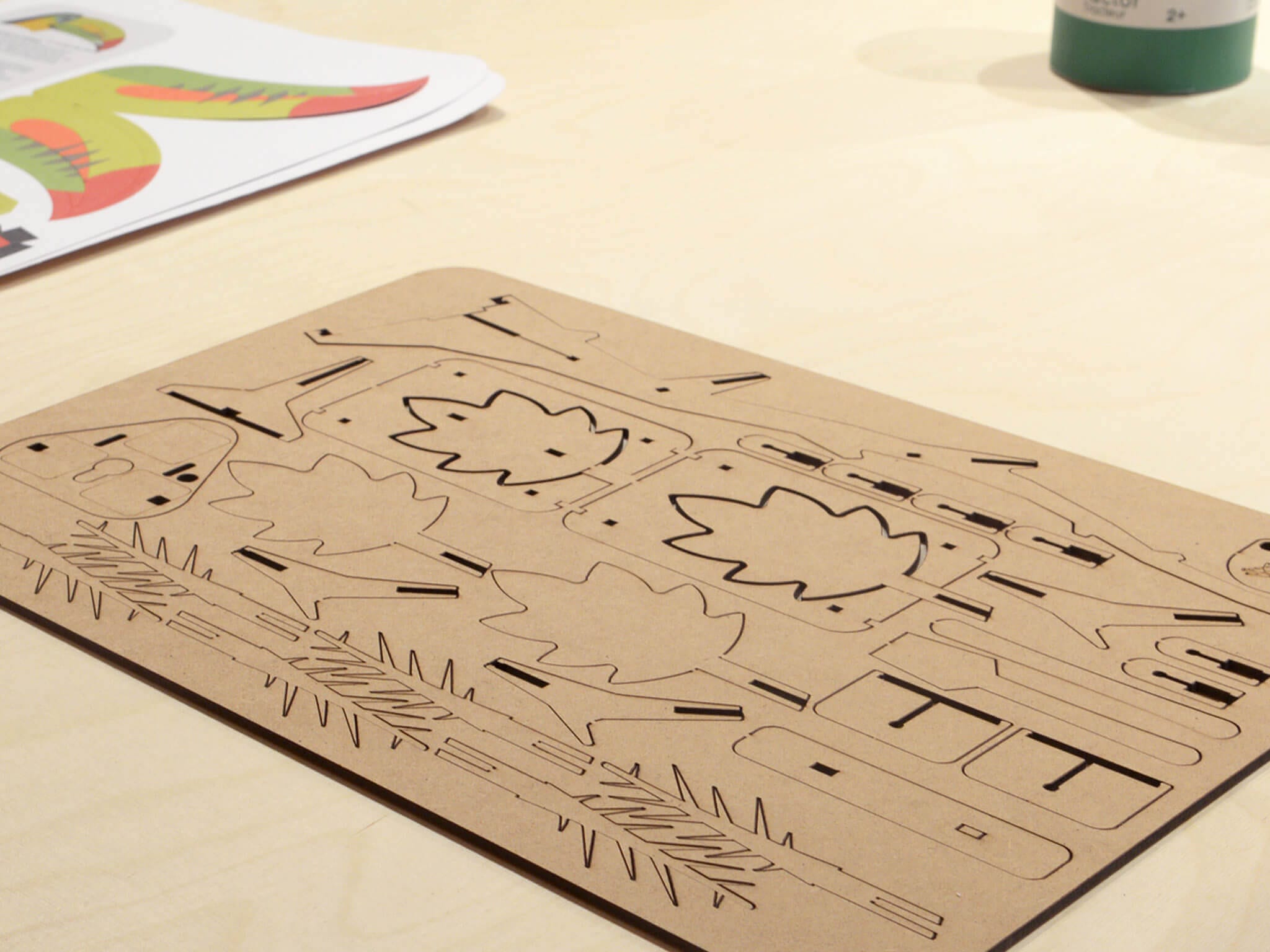

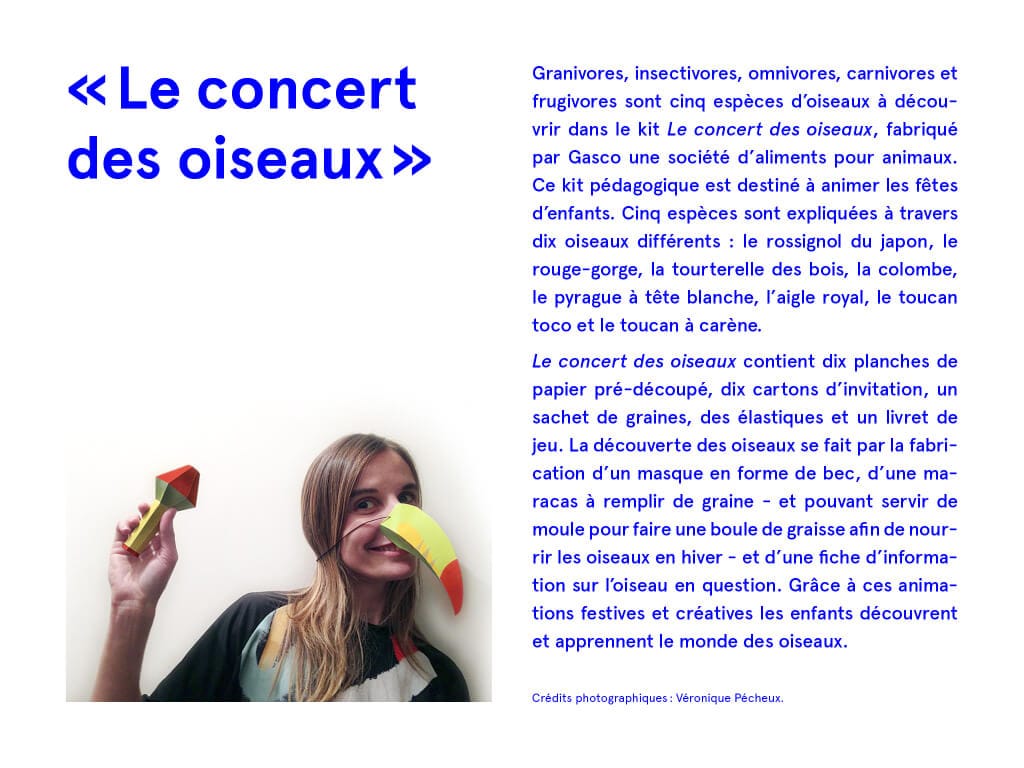

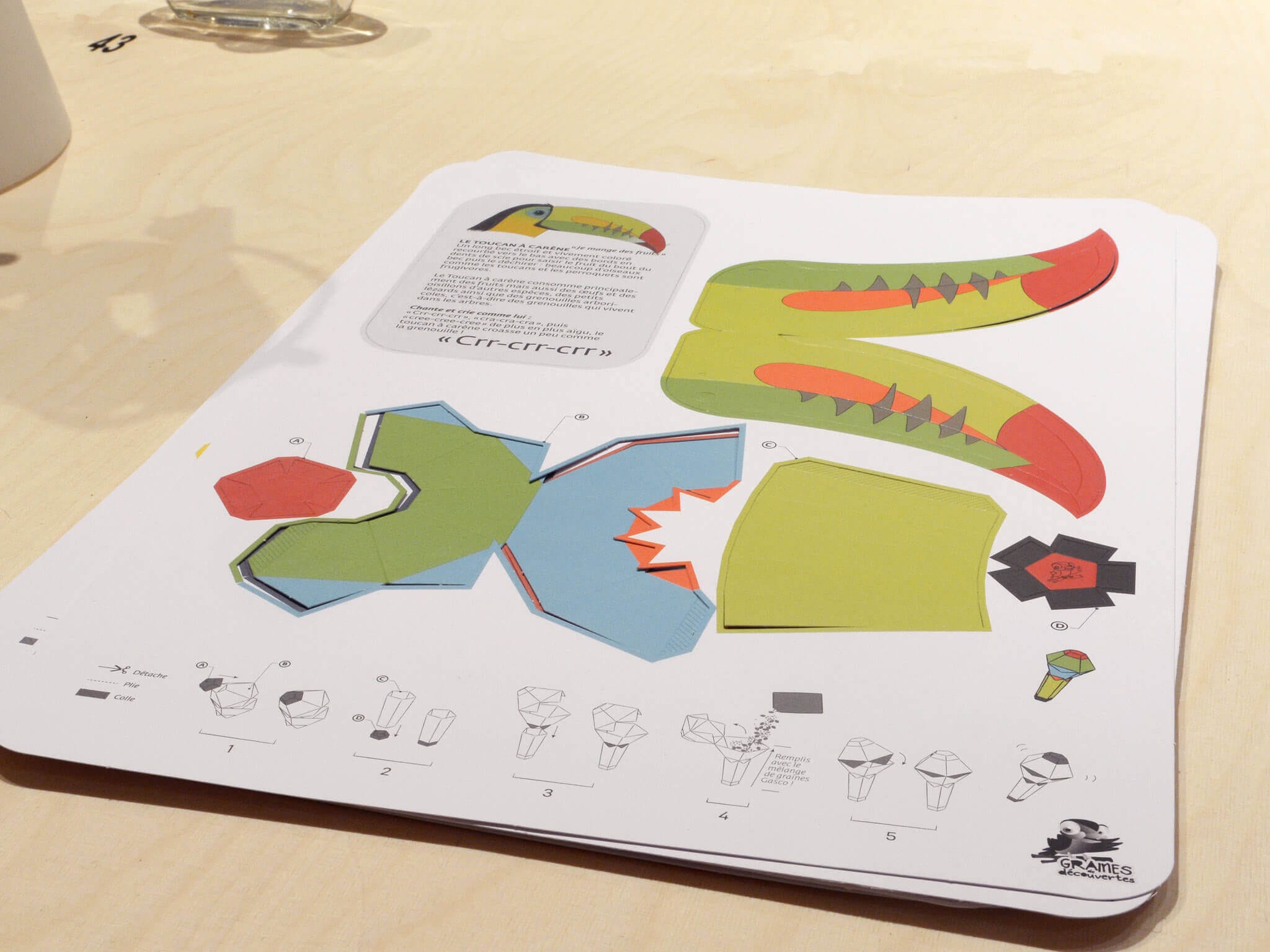

Cette mission d’accessibilité permet de comprendre la place donnée au de-sign à l’heure actuelle et la capacité d’intervention du designer dans des sec-teurs de production très variés et à différents niveaux de la chaîne de production,objets `!03. Au-delà d’une utilité stricto sensu, le design sert de vecteur de communication pour de nombreuses marques. Par exemple, des marques de bois-sons demandent à des designers de dessiner des verres emblématiques qui seront présents dans tous les bars objets "#$%&(). L’entreprise Gasco qui diffuse des graines étend son marché auprès des enfants via des boîtes de jeu conçues par des designers objets xY. L’art d’habillage auquel est renvoyé le design, bien que souvent critiqué comme art de séduction et d’illusion, trouve ici sa légitimité. Il n’en reste pas moins que cette communication, pour être opérante auprès du plus grand nombre, s’appuie sur une alliance indéfectible avec une utilité et un usage.

Variabilité

Au cours du xxe siècle, les modes et les circuits de production se transforment via les technologies numériques. Par le jeu de la programmation, les modèles peuvent varier dans leurs formes, permettant de produire un objet unique ou des objets à chaque fois différents. Selon les termes d’Abraham Moles, théoricien en psycholo-gie sociale et spécialiste de la communication, l’objet est devenu « objet variation-nel » 5. Par voie de conséquence, un nouveau point de vue s’élabore. L’adresse au plus grand nombre prend de nouvelles modalités. Il devient possible de produire un même modèle en petite quantité ou de faire varier les modèles selon les demandes des utilisateurs. Il est possible de faire une programmation spécifique pour pro-duire un seul et unique objet. Par exemple, dans le secteur sportif les technolo-gies de tricot en 3D permettent la fabrication de chaussures ajustées aux pieds de chaque utilisateur. Au-delà d’une simple démarche de customisation, il est possible d’agencer des composants différents pour une même fonction, faire du sur-me-sure en quelque sorte, comme on peut le rencontrer dans les secteurs du bureau ou de la cuisine par exemple.

À ce titre, le grand nombre est renvoyé au pour chacun.

La collection porcelaine + grès + bois objet @ conçue par Samuel Accoceberry avec les artisans de Nontron met en scène cette possibilité à travers un processus com-binatoire. Cette conception combinatoire s’enracine dans l’histoire de l’architec-ture et du design, et précède l’ère industrielle à laquelle nous faisons référence. À chaque combinaison nouvelle, apparaît un nouvel objet, pouvant fournir autant d’objets uniques qu’il y a de combinaisons. Ce n’est pas tant les objets qui sont re-productibles, mais les éléments qui concourent à la fabrication d’un objet. L’objet est avant tout un objet potentiel, qui peut apparaître ou pas. Il dépend essentiel-lement des combinaisons élémentaires promises. L’appropriation de l’utilisateur passe en partie par ce process combinatoire que chacun est supposé activer. C’est l’unicité et de l’utilisateur et de l’objet qui prime.

À cet endroit, la pièce unique devient un autre modèle de recherche et de produc-tion. Nombre de designers y ont recours. C’est souvent l’occasion d’expérimenter des process et de produire en petite quantité des objets qui prennent un carac-tère d’exception. La volonté de produire en grand nombre et pour tous trouve ici un point de tension qui fait passer la production de l’usine vers l’atelier, et la dif-fusion du grand magasin vers la galerie. L’exception qui se dessine est largement soutenue par des collectionneurs dont l’intérêt souvent passionné permet de re-pérer et de conserver des objets du design. Soit parce qu’ils leur accordent une va-leur patrimoniale, alors que, même édités en grand nombre, ils sont devenus rares objets X`5678. Soit qu’ils soutiennent une production d'objets contempo-rains à tirage limité ou en pièce unique.

Notes

1. Les verres et le pichet Kartio ont été conçus en 1956 pour la marque Nuutajärvi Glassworks, transférée à Iittala en 1993. Verre pressé moulé.

2. «Is not the ultimate meaning of beauty to be essential, functio-nal, justified, and correct?». In Mindmade objects (catalogue). Iittala : 2007, p. 14

3. Les principes du Good Design tels que définis par Edgar Kaufmann Jr sont fondateurs « Répondre aux exigences pratiques de la vie moderne ; être l’expression de notre temps ; profiter des récentes découvertes dans les Beaux-Arts et la science ; se familiariser avec les nouveaux matériaux et les techniques et en tirer avantage ; développer les formes, les textures et les couleurs en accord avec les matériaux et les techniques utilisés ; exprimer clairement la fonction d’un objet ; souligner les qualités d’un objet ; révéler les méthodes de sa production sans tromperies, créer une unité satisfaisant visuellement la fonction, les matériaux et les pro-cédés de fabrication ; être structurellement et esthétiquement simple et sans ornement ; dominer la machine pour qu’elle serve l’homme ; être au service du plus grand nombre, et considérer les besoins modestes et les coûts peu élevés comme aussi importants que la pompe et le luxe » Edgar Kaufmann Jr., What is modern design ? Introductory Series to the Modern Arts-3, New-york, The Museum of Modern Art, 1950. Cité par Alexandra Midal. in Design, introduction à l’histoire d’une disci-pline. Pocket : 2009, pp 111-112.

4. Annick Lantenois (sous la direction de), Lire à l’écran. Paris : éditions B42, 2011. Jost Hochuli, Le détail en typographie. Paris : éditions B42, 2015.

5. Abraham Moles. Art et ordinateur. Paris : Blusson, 1990.

Grand nombreet pour tous ?