Matali des champs.

Jeanne Quéheillard - juin 2002

En résidence d’artiste à Nontron, Matali Crasset fait l’expérience d’une situation locale à laquelle elle donne une nouvelle mesure. Il y a un avant et un après, et des frontières qui ont bougé. Elle apporte sa contribution au débat engagé depuis longtemps, entre le système artisanal des métiers d’art et l’industrie. Dès lors que les techniques et les outils ont permis une production mécanique d’objets par millions, les savoir-faire artisanaux ont dû réaffirmer leur spécificité. Tenter de revivifier des pratiques, les inscrire dans un circuit économique viable, les faire savoir, relève parfois d’une gageure. À Nontron, petite ville au nord de la Dordogne, le risque d’isolement est devenu plus patent par le jeu d’une désertification démographique et ses conséquences culturelles et économiques. Face à cette situation, le Pôle des Métiers d’Art relève le défi en provoquant la confrontation avec un(e) designer industriel(le). Ce qui est probant dans la rencontre de Matali avec huit artisans, c’est l’élan du projet et sa dynamique. Comme elle avait su le faire au sein de l’équipe Tim Thom, design Center de Thomson, c’est en chef de projet qu’elle apparaît : réunir des personnes, les faire se parler et s’entendre, construire ensemble. Attentive à ce qui se travaille, elle pratique la maïeutique. Elle demande à chacun de se concentrer sur la matière qu’il manipule et la mise en œuvre qui va avec. En un premier temps, elle élude toute préoccupation sur la forme des objets.

La méthode

De son enfance à la campagne, dans la ferme familiale en Champagne, Matali a gardé une approche concrète du sensible où les matériaux et les techniques sont utilisés pour ce qu’ils sont, fonctionnellement. Pas de formes préétablies, mais une capacité à tenir compte du contexte et à le faire évoluer. Elle fait avec ce qui est à disposition, même en utilisant des technologies sophistiquées. Que ce soit pour le « Bar marocain » de l’exposition « Le Maroc désorienté » au Musée des Arts Décoratifs de Paris où elle réemploie et détourne les petits objets pour une autre fonction, ou dans le cas du récent aménagement de l’agence de publicité Red Cell avec ses « maisons bureaux », tout semble fait d’astuces, et de petits riens.

Quand elle arrive à Nontron, la demande initiale est de produire un jouet en bois tourné. Elle y répond en faisant des pas de côté. Plutôt qu’un xième nouveau jouet, elle propose un dispositif de jeu. Plutôt que de s’engager avec des artisans, elle associe des lycéens, des apprentis et des étudiants des Beaux-Arts. Plutôt que de travailler la masse, elle utilise les restes. Cette recherche expérimentale aboutit à l’élaboration d’un système constructif dont la matière principale est la sciure mélangée avec des liants. Sa volonté est de donner aux enfants des moyens de s’approprier des formes, avec souplesse, en dehors de modules déjà donnés. La réponse est surprenante dans une ville qui possède un Musée du jouet. Elle interroge subtilement une position artisanale attachée à la noblesse d’un matériau et à un savoir-faire ancestral. Elle se fait pertinente quand la mise en forme d’un usage reste le point sensible, un talon d’Achille, pour un grand nombre de fabricants, artisans ou non. La réponse fait interprétation. Elle invite à se dégager de formes répertoriées, à jouer avec un matériau, à inventer des mises en œuvre.

Une méthodologie industrielle

appliquée à l’artisanat d’art

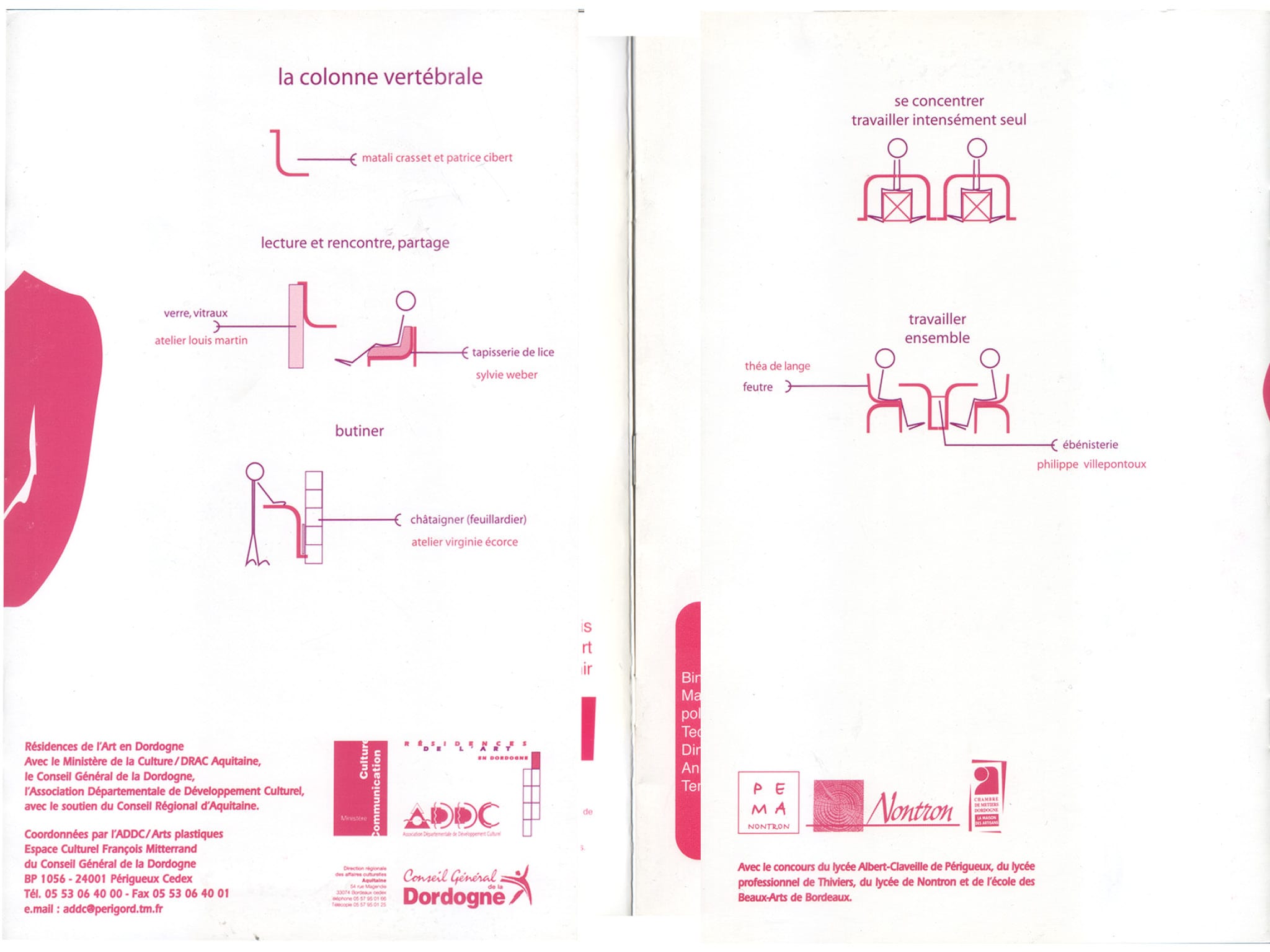

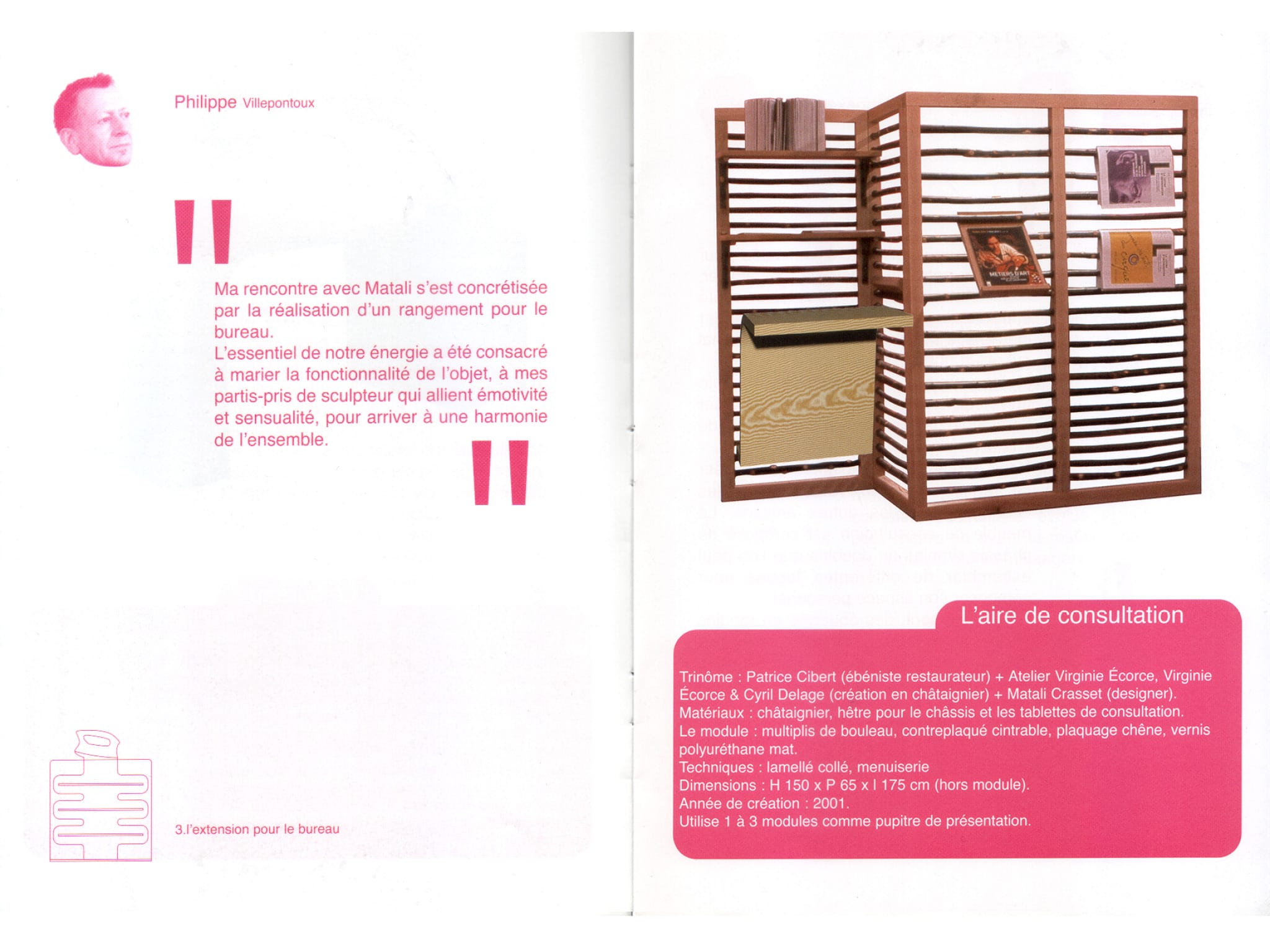

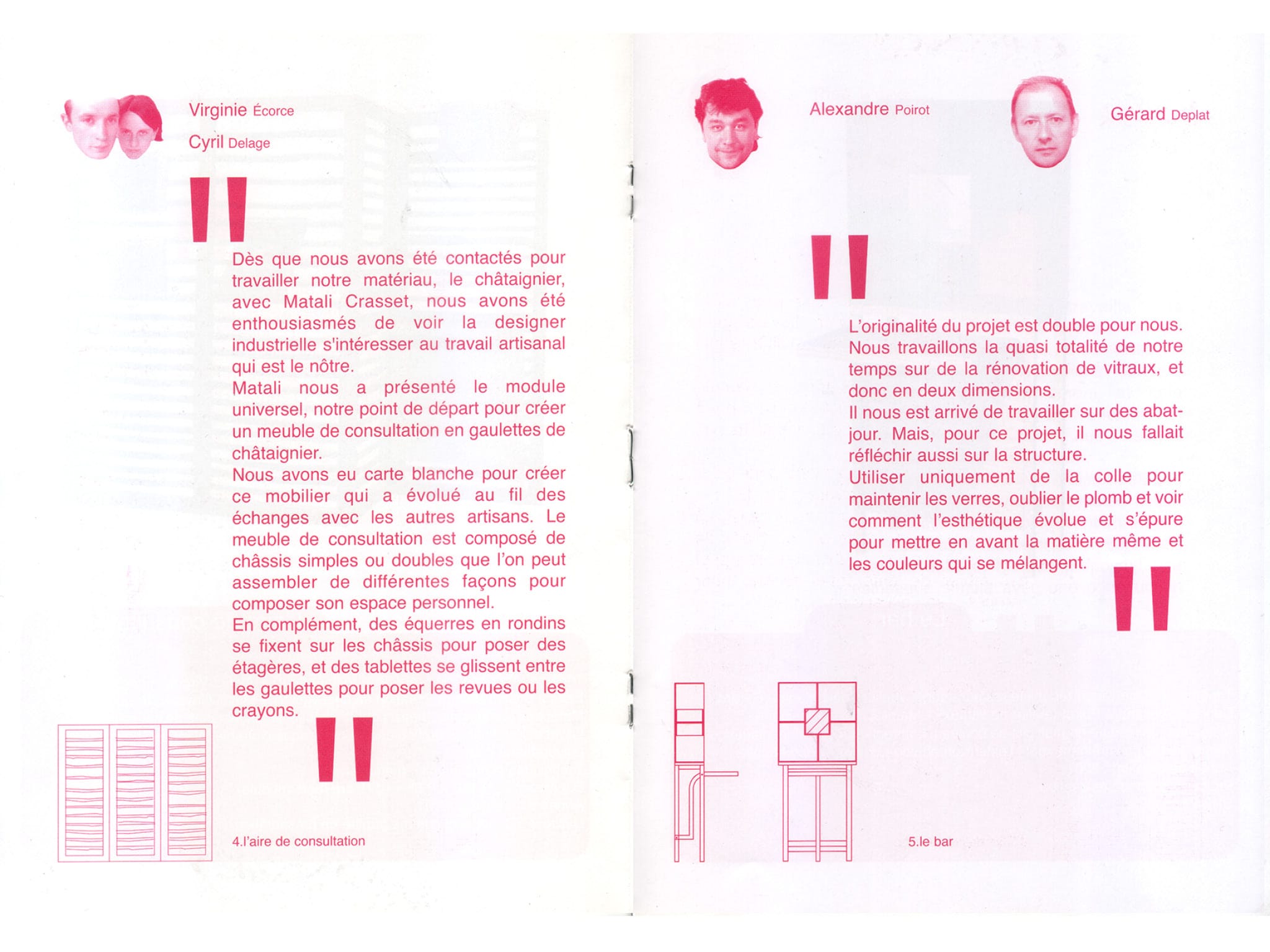

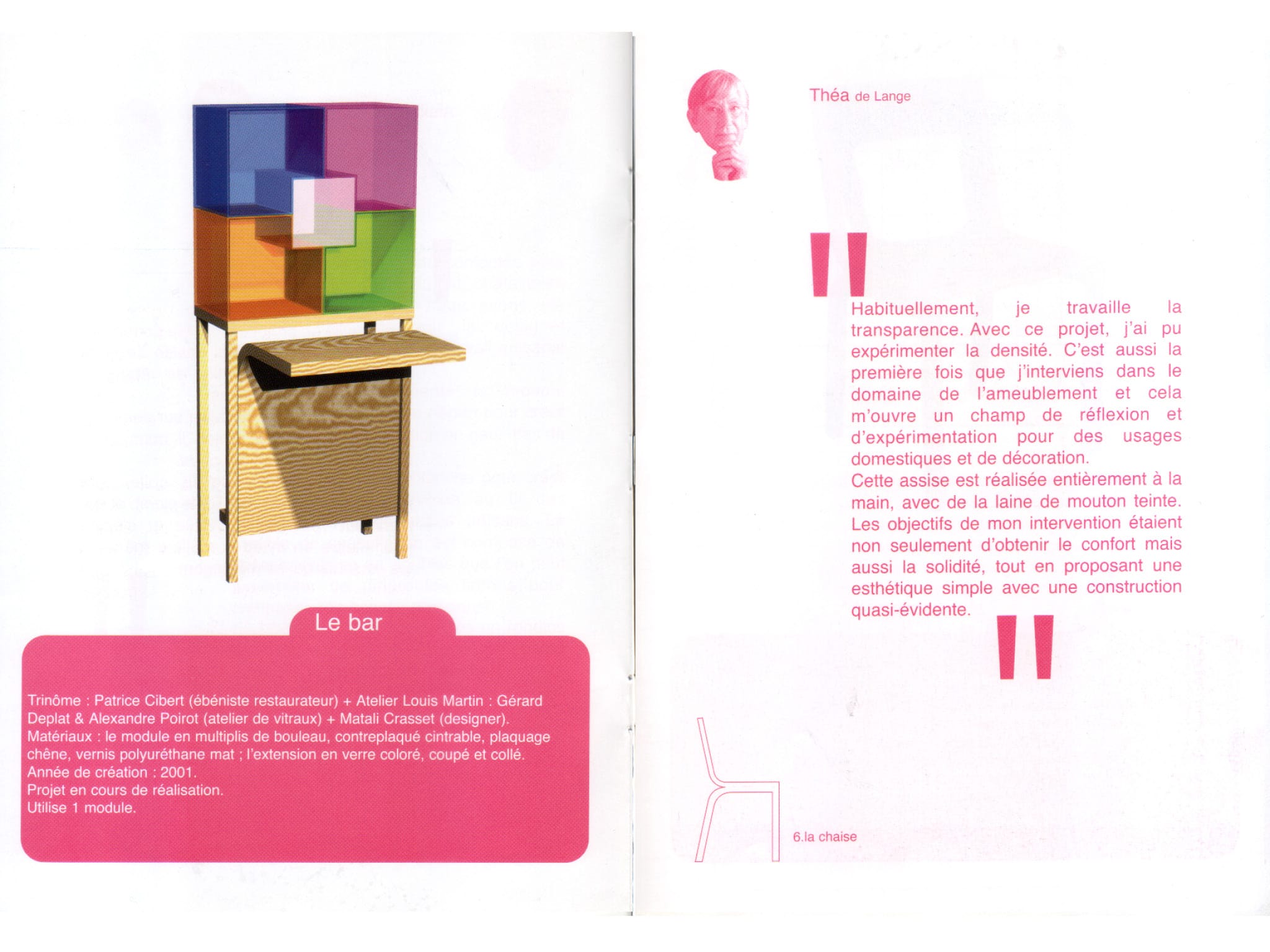

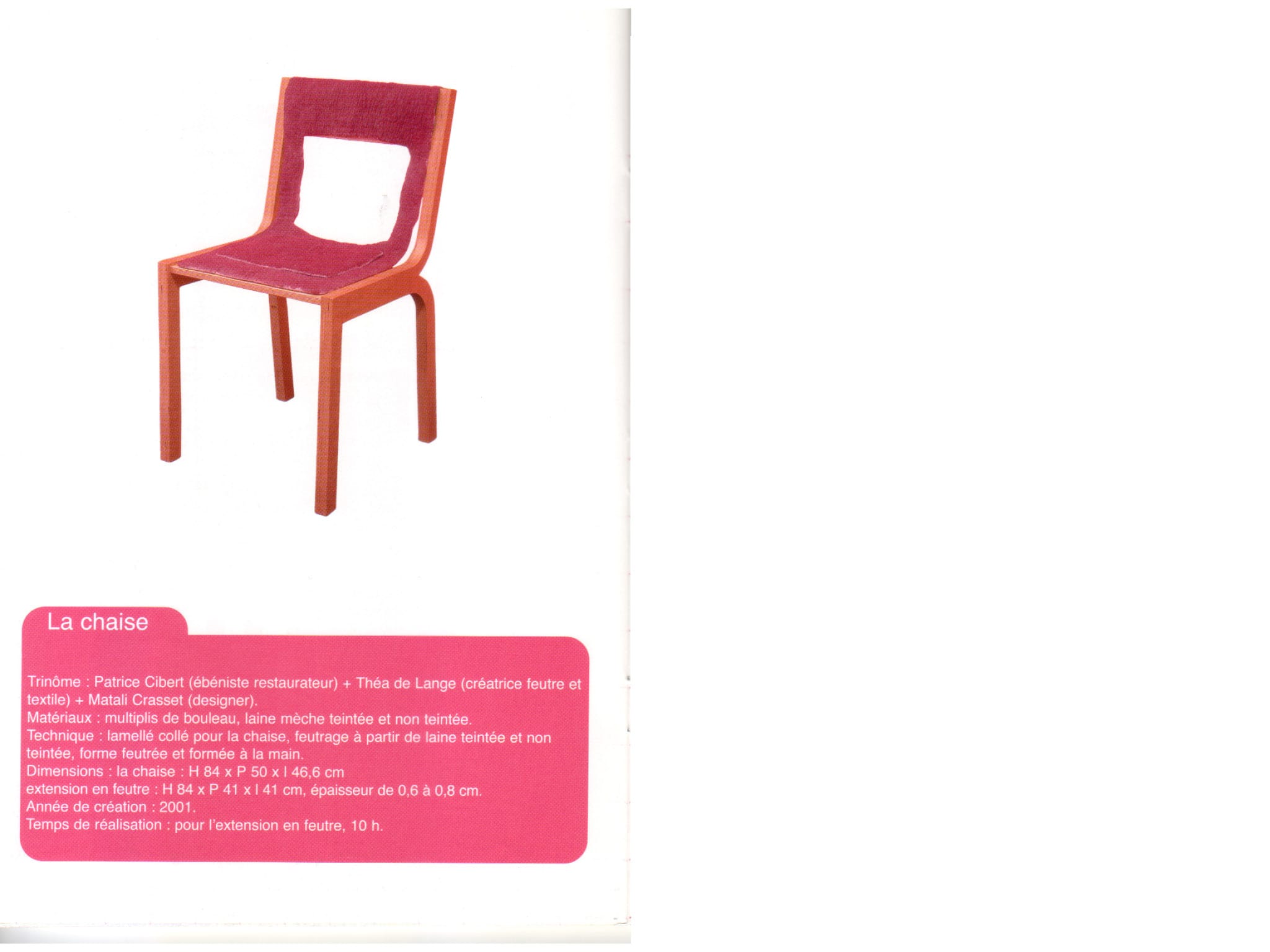

« Cultiver son champ ». C’est avec cette nécessité que Matali Crasset justifie son engagement dans l’expérience. C’est l’opportunité d’une nouvelle recherche, sans résultat prédéfini. Rencontre de deux cultures : une designer industrielle et des artisans d’art s’associent sans se connaître. Matali importe sa méthodologie : recherche d’une proposition qui va faire projet commun, définition du contexte, construction d’un cahier des charges. L’implantation d’un Centre de regroupement et de réflexion pour les artisans est une occasion saisie. Le groupe constitué décide de travailler au mobilier pour le futur Espace des Métiers d’Art (EMA) à Nontron.

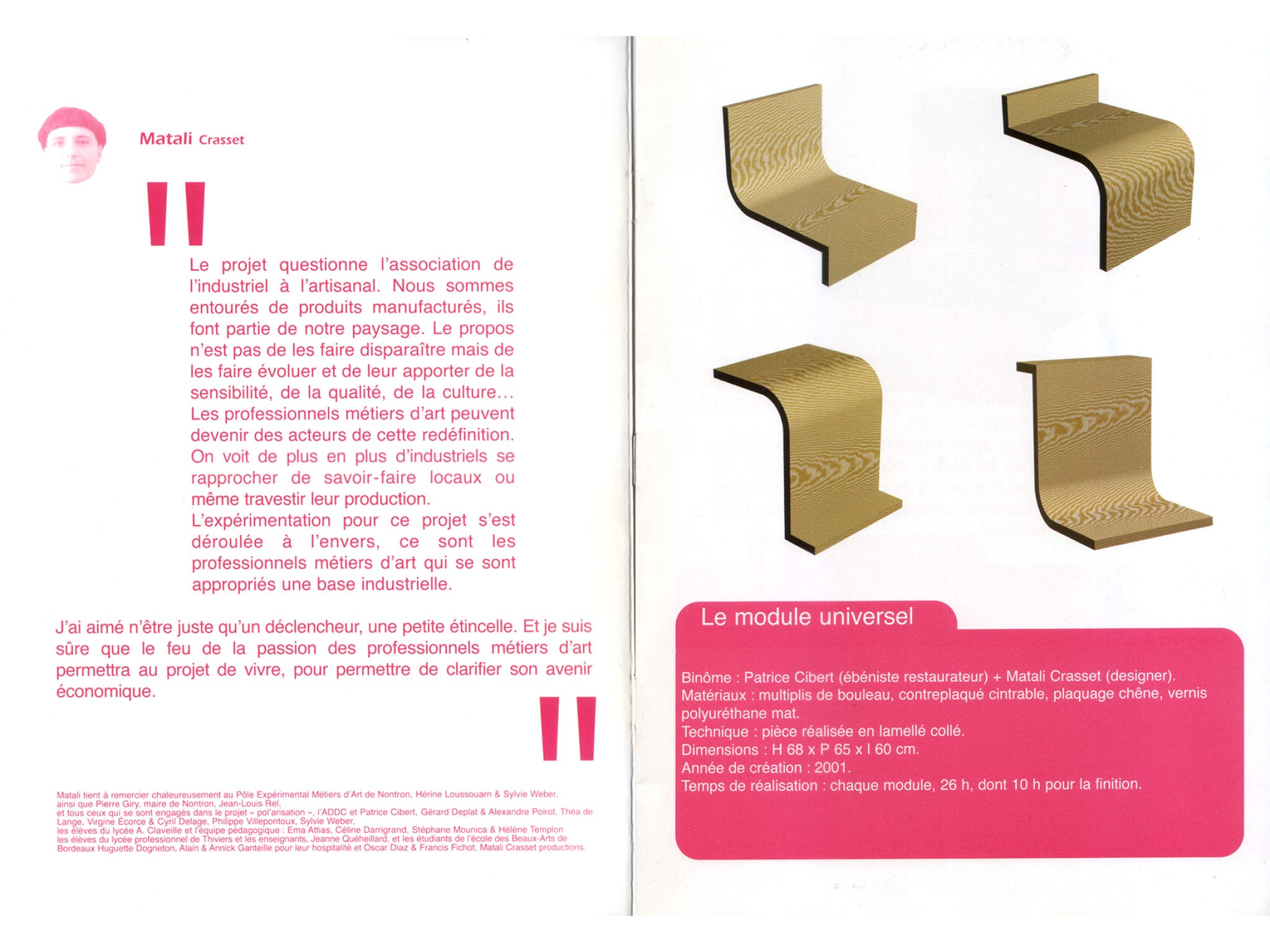

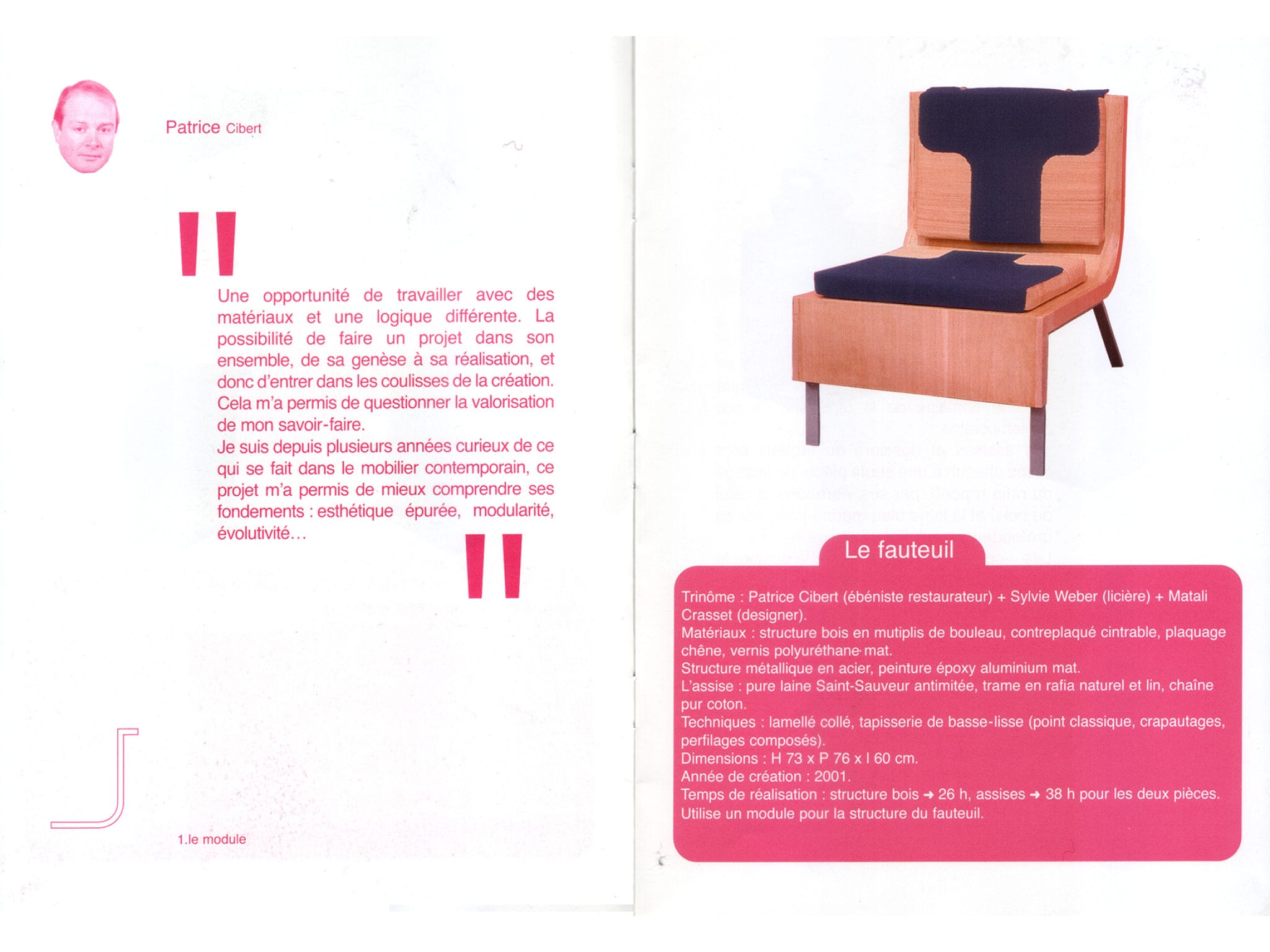

Face à la passion qui anime les artisans, leur goût du travail bien fait, le plaisir du matériau, la maîtrise technique, la designer industrielle introduit une méthode rationnelle : compter ses heures, évaluer la matière nécessaire, celle qui se perd, garder les formules de fabrique… Les réalisations quittent leur statut de pièces uniques et deviennent des prototypes, en vue d’objets multiples. Ces micro-perturbations entraînent un décalage des pratiques, une provocation des matériaux dans les marges de tolérance et une nouvelle économie. La passion a un prix qui peut s’évaluer. Matali introduit à une culture du projet. Elle donne une colonne vertébrale pour un principe de production. Le mobilier mis au point contient toutes les problématiques posées. Sur un module basique industriel « la forme universelle », viennent se greffer des créations artisanales selon que l’objet est table, chaise, fauteuil, bibliothèque, meuble de rangement. Pas de hiérarchie dans les relations, ni soumission. L’artisan n’est pas un exécutant au service d’une belle forme. Le respect des positions se traduit dans cette juxtaposition d’une création artisanale unique auprès d’une création industrielle multiple. Il y a possibilité d’une complémentarité. Le projet rassemble des créations hétérogénes. Plus qu’à un objet, il donne forme à la possibilité de créer ensemble. Ici tout commence, un circuit d’échange, une équipe, des artisans qui ne peuvent plus s’isoler, l’espoir de travailler autrement. Il y a prise entre porte-greffe et greffon.